���z��@�E�{�s�߁E�����i�ؑ��Z��W�j

�����y��ʏȍ�����447���A�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ�����ɔ����A���a56�N6��1���@���ݏȍ�����1100���i���z��@�{�s�ߑ�46���4���\1(��)������i���j���܂łɌf���鎲�g�Ɠ����ȏ�̑ϗ͂�L���鎲�g�y�ѓ��Y���g�ɌW��{���̐��l���߂錏����A�ؑ��̌��z���̎��g�̍\�����@�y�ѐݒu�̊���߂錏�ɍ������̕ύX�j�̈ꕔ�����ɔ����A�ߘa7�N4��1���������Ǘʌv�Z���{�s����Ă��܂��B���A�o�ߑ[�u���݂����Ă��܂��B

�����ł͂������

���ؑ��Z��̍\���

�P�@���z��@�{�s��

�`�C�ϋv�����W�K��

�����̏��̍����y�іh�����@(�{�s�ߑ�Q�Q���j

| �P�C | �ʼn��K�̋����̏����ؑ��ł���ꍇ�ɂ����鏰�̍����y�іh�����@�́A���̊e���ɒ�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�������R���N���[�g�A���������̑������ɗނ���ޗ��ŕ����ꍇ�y�ѓ��Y�ʼn��K�̋����̏��̍\�����A�n�ʂ��甭�����鐅���C�ɂ���ĕ��H���Ȃ����̂Ƃ��āA���y��ʑ�b�̔F��������̂ł���ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B |

| �P�D | ���̍����́A�����̒n�ʂ��炻�̏��̏�ʂ܂�45�Z���`���[�g���ȏ�Ƃ��邱�ƁB |

| �Q�D | �O�ǂ̏��������ɂ́A�ǂ̒����T���[�g���ȉ����ƂɁA�ʐ�300�����Z���`���[�g���ȏ�̊��C�E��݂��A����ɂ˂��݂̐N����h�����߂̐ݔ������邱�ƁB |

�\�����ނ̑ϋv(�{�s�ߑ�R�V���j

| �P�C | �\���ϗ͏��v�ȕ����œ��ɕ��H�A�������͖����̂�����̂�����̂ɂ́A���H�A�����Ⴕ���͖������ɂ����ޗ����͗L���Ȃ��ю~�߁A�h���Ⴕ���͖����h�~�̂��߂̑[�u�������ޗ����g�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

�؍ނ̊�b�m�����Q�ƁB

�O�Ǔ������̖h���[�u���i�{�s�ߑ�S�X���j

| �P�C | �ؑ��̊O�ǂ̂����A�S�|�����^���h���̑����g������₷���\���ł��镔���̉��n�ɂ́A�h�������̑�����ɗނ�����̂��g�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �Q�C | �\���ϗ͏��v�ȕ����ł��钌�A�����y�ѓy��̂����A�n�ʂ���P���[�g���ȓ��̕����ɂ́A�L���Ȗh���[�u���u����ƂƂ��ɁA�K�v�ɉ����āA���날�肻�̑��̒��ɂ��Q��h�����߂̑[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

�؍ނ̊�b�m�����Q�ƁB

�a�C�\���W�̋K��

�\���v�̌����i�{�s�ߑ�R�U���̂R�j

| �P�C | ���z���̍\���v�ɓ����ẮA���̗p�r�A�K�͋y�э\���̎�ʕ��тɓy�n�̏ɉ����Ē��A�͂�A���A�Ǔ���L���ɔz�u���āA���z���S�̂��A����ɍ�p���鎩�d�A�ύډd�A�ϐ�d�A�����A�y���y�ѐ������тɒn�k���̑��̐k���y�яՌ��ɑ��āA��l�ɍ\���ϗ͏���S�ł���悤�ɂ��ׂ����̂Ƃ���B |

| �Q�C | �\���ϗ͏��v�ȕ����́A���z���ɍ�p���鐅���͂ɑς���悤�ɁA�ލ����ǂ��z�u���ׂ����̂Ƃ���B |

| �R�C | ���z���̍\���ϗ͏��v�ȕ����ɂ́A�g�p��̎x��ƂȂ�ό`���͐U���������Ȃ��悤�ȍ����y�яu�ԓI�j�����Ȃ��悤�Ȑx�����������ׂ����̂Ƃ���B |

��b�i�{�s�ߑ�R�W���j

| �P�C | ���z���̊�b�́A���z���ɍ�p����d�y�ъO�͂����S�ɒn�Ղɓ`���A���A�n�Ղ̒������͕ό`�ɑ��č\���ϗ͏���S�Ȃ��̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �Q�C | ���z���ɂ́A�قȂ�\�����@�ɂ���b�p���Ă͂Ȃ�Ȃ��B |

| �R�C | ���z���̊�b�̍\���́A���z���̍\���A�`�ԋy�ђn�Ղ̏��l���������y��ʑ�b����߂��\�����@��p������̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ����āA����13���[�g�����́E�E�E�E�i�ȗ��j |

| �S�C | �O�Q���̋K��́A���z���̊�b�ɂ������y��ʑ�b����߂��ɏ]���\���v�Z�ɂ�č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�ꍇ�ɂ����ẮA�K�p���Ȃ��B |

| �T�C | �@�Ō��A���͖��͐U���ɂ��݂������b�����́A�����݂���ۂɍ�p����Ō��͂��̑��̊O�͂ɑ��č\���ϗ͏���S�Ȃ��̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B |

| �U�C | ���z���̊�b�ɖ������g�p����ꍇ�ɂ����ẮA���̖����́A���ƌ��̖ؑ��̌��z���Ɏg�p����ꍇ�������A�퐅�ʉ��ɂ���悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

�����ӂ��ޓ��i�{�s�ߑ�R�X���j

| �P�C | �����ӂ��ށA�����ށA�O���ށA���ǂ��̑������ɗނ��錚�z���̕����y�эL�����A���������̑����z���̉��O�Ɏ��t������̂́A�������тɒn�k���̑��̐k���y�яՌ��ɂ�ĒE�����Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �Q�C | �����ӂ��ށA�O���ދy�щ��O�ɖʂ��钠�ǂ̍\���́A�\���ϗ͏���S�Ȃ��̂Ƃ������y��ʑ�b����߂��\�����@��p������̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �R�C | ����V��i�E���ɂ���ďd��Ȋ�Q���邨���ꂪ������̂Ƃ��č��y��ʑ�b����߂�V��������j�̍\���́A�\���ϗ͏���S�Ȃ��̂Ƃ��āA�E�E�E�E�i�ȗ��j�B |

| �S�C | ����V��œ��ɕ��H�A�������̑��̗̂�����̂�����̂ɂ́A���H�A�������̑��̗��ɂ����ޗ��܂��́E�E�E�E�i�ȗ��j�B |

�؍��i�{�s�ߑ�S�P���j

| �P�C | �\���ϗ͏��v�ȕ����Ɏg�p����؍ނ̕i���́A�߁A����A�@�ۂ̌X�A�ېg���ɂ��ϗ͏�̌��_���Ȃ����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B |

�y��y�ъ�b�i�{�s�ߑ�S�Q���j

| �P�C | �\���ϗ͏��v�ȕ����ł��钌�ōʼn��K�̕����Ɏg�p������̂̉����ɂ́A�y���݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���̊e���̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B |

| �Q�C | �y��́A��b�ɋٌ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�������Ă̌��z���ʼn��זʐς�50�������[�g���ȓ��̂��̂ɂ��ẮA���̌���łȂ��B |

���̏��a�i�{�s�ߑ�S�R���j

| �P�C | �\���ϗ͏��v�ȕ����ł��钌�̒���ԕ����y�т����s�����̏��a�́A���ꂼ��̕����ł��̒��ɐڒ�����y��A���ł߁A�����A�͂�A�������̑��̍\���ϗ͏��v�ȕ����ł��鉡�ˍނ̑��݊Ԃ̐��������ɑ��āA���̕\�Ɍf���銄���ȏ�̂��̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B�������A���y��ʑ�b����߂��ɏ]���\���v�Z�ɂ�č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

|

���̏��a(�\�|�P�j

| ���z�� | �ŏ�K���͊K������̌��z���̒� | ���̑��̊K�̒� |

| �i�P�j | �y�����̌��z�����̑�����ɗނ���ǂ̏d�ʂ����ɑ傫�����z�� | �P�^�Q�T | �P�^�Q�Q |

| �i�Q�j | (1)�Ɍf���錚�z���ȊO�̌��z���ʼn����������A�ΔA�ؔ��̑������ɗނ���y���ޗ��łӂ������� | �P�^�R�R | �P�^�R�O |

| �i�R�j | (1)�y��(2)�Ɍf���錚�z���ȊO�̌��z�� | �P�^�R�O | �P�^�Q�W |

����K�͋y�ѓ��ꌚ�z�����̒��ɂ��Ă͏ȗ�

| �Q�C | �n�K�������K�����Q���錚�z���̈�K�̍\���ϗ͏��v�ȕ����ł��钌�̒���ԕ����y�т����s�����̏��a�́A13.5�Z���`���[�g��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A���Y���Ɠy�䖔�͊�b�y�ѓ��Y���Ƃ͂�A�������̑��̉��ˍނƂ����ꂼ��{���g�����̑�����ɗނ���\�����@�ɂ��ٌ����A���A���y��ʑ�b����߂��ɏ]���\���v�Z�ɂ�č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B |

| �R�C | �@��41���̋K��ɂ�āA���ŁA�@��21���P���y�ё�Q���̋K��̑S���Ⴕ���͈ꕔ��K�p�����A���͂����̋K��ɂ�鐧�����ɘa����ꍇ�ɂ����ẮA���Y���ŁA���̏��a�̉��ˍނ̑��݊Ԃ̐��������ɑ��銄����⑫����K���݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �S�C | �O�R���̋K��ɂ�钌�̏��a�Ɋ�Â��ĎZ�肵�����̏��v�f�ʐς̂R���̂P�ȏ���������ꍇ�ɂ����ẮA���̕�����⋭���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �T�C | �K�����Q�ȏ�̌��z���ɂ����邷�ݒ����͂���ɏ����钌�́A�ʂ����Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�ڍ�����ʂ����Ɠ����ȏ�̑ϗ͂�L����悤�ɕ⋭�����ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B |

| �U�C | �\���ϗ͏��v�ȕ����ł��钌�̗L���ג���i�f�ʂ̍ŏ������a�ɑ�����������̔�������B�ȉ������B�j�́A150�ȉ��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

���y��ʏȍ���447���@�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���ɔ����A��������Ă��܂��B�@�@�@�����{�s��

�͂蓙�̉��ˍ��i�{�s�ߑ�S�S���j

| �P�C | �͂�A�������̑��̉��ˍނɂ́A���̒��������߂̉����ɑϗ͏�x��̂��錇���݂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B |

�����i�{�s�ߑ�S�T���j

| �P�C | ������͂S��������́A����1.5�Z���`���[�g���ȏ�ŕ��X�Z���`���[�g���ȏ�̖؍ޖ��͌a�X�~�����[�g���ȏ�̓S���g�p�������̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �Q�C | ���k�͂S��������́A�����R�Z���`���[�g���ȏ�ŕ��X�Z���`���[�g���ȏ�̖؍ނ��g�p�������̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �R�C | �����́A���̒[�����A���Ƃ͂肻�̑��̉��ˍނƂ̎d���ɐڋ߂��āA�{���g�A���������A�������̑��̋����ŋُk���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �S�C | �����ɂ́A�����݂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A�������������|���ɂ��邽�߂ɂ�ނȂ��ꍇ�ɂ����āA�K�v�ȕ⋭���s�Ȃ��Ƃ��́A���̌���łȂ��B |

���y��ʏȍ���447���@�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���ɔ����A��������Ă��܂��B�@�@�@�����{�s��

�\���ϗ͏�K�v�Ȏ��g���i�{�s�ߑ�S�U���j

| �P�C | �\���ϗ͏��v�ȕ����ł���ǁA���y�щ��ˍނ�ؑ��Ƃ������z���ɂ��ẮA���ׂĂ̕����̐����͂ɑ��Ĉ��S�ł���悤�ɁA�e�K�̒���ԕ����y�т����s�����ɁA���ꂼ��ǂ�݂����͋�������ꂽ���g��ލ����ǂ��z�u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �Q�C | �O���̋K��́A���̊e���̂����ꂩ�ɊY������ؑ��̌��z�����͌��z���̍\�������ɂ��ẮA�K�p���Ȃ��B

|

| �P�D | ���Ɍf�����ɓK��������́B |

| �C | �\���ϗ͏��v�ȕ����ł��钌�y�щ��ˍށi�Ԓ��A���肻�̑������ɗނ�����̂������B�ȉ����̍��ɂ����ē����B�j�Ɏg�p����W���ނ��̑��̖؍ނ̕i�����A���Y���y�щ��ˍނ̋��x�y�ёϋv���Ɋւ����y��ʑ�b�̒�߂��ɓK�����Ă��邱�ƁB |

| �� | �\���ϗ͏��v�ȕ����ł��钌�̋r�����A��̂̓S�R���N���[�g���̕z��b�ɋٌ����Ă���y��ɋٌ����A���͓S�R���N���[�g���̊�b�ɋٌ����Ă��邱�ƁB

|

| �n | �C�y�у��Ɍf������̂̂ق��A���y��ʑ�b����߂��ɏ]���\���v�Z�ɂ�āA�\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�\���ł��邱�ƁB |

| �Q�D | ���Â��i���̐ڒ����钌���Y�ؓ��ɂ�ĕ⋭����Ă�����̂Ɍ���B�j�A�T�����͍T�ǂ����č\���ϗ͏�x�Ⴊ�Ȃ����́B |

| �R�C | ���g�y�я�����g�ɂ͖ؔ��̑�����ɗނ�����̂����y��ʑ�b����߂��ɏ]���đł��t���A�����g�ɂ͐U��~�߂�݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���y��ʑ�b����߂��ɏ]���\���v�Z�ɂ�č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B |

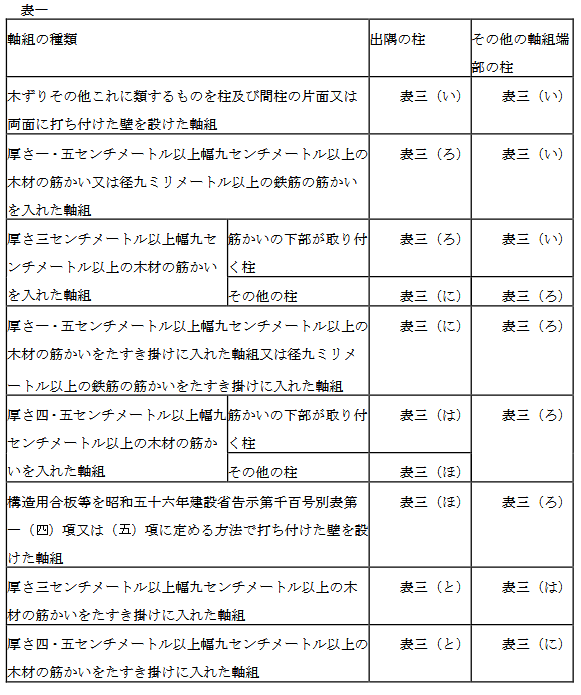

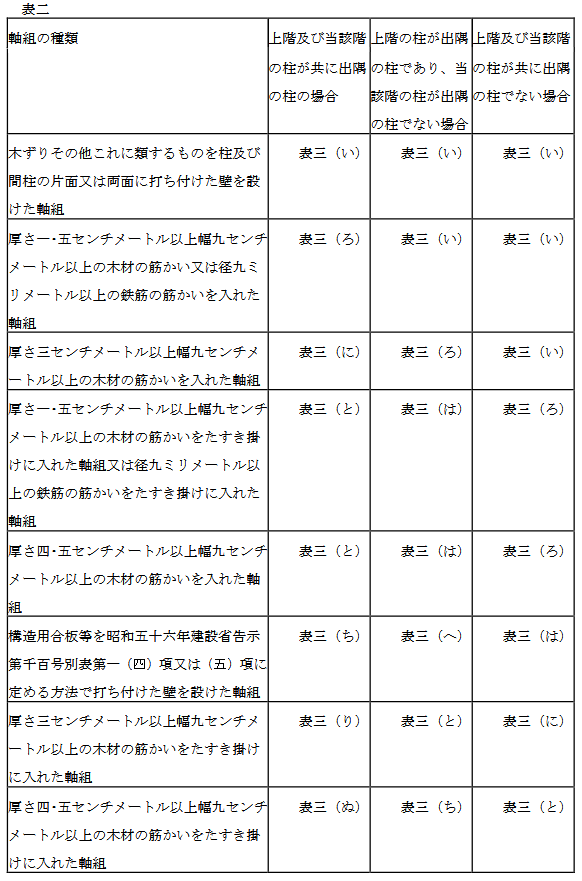

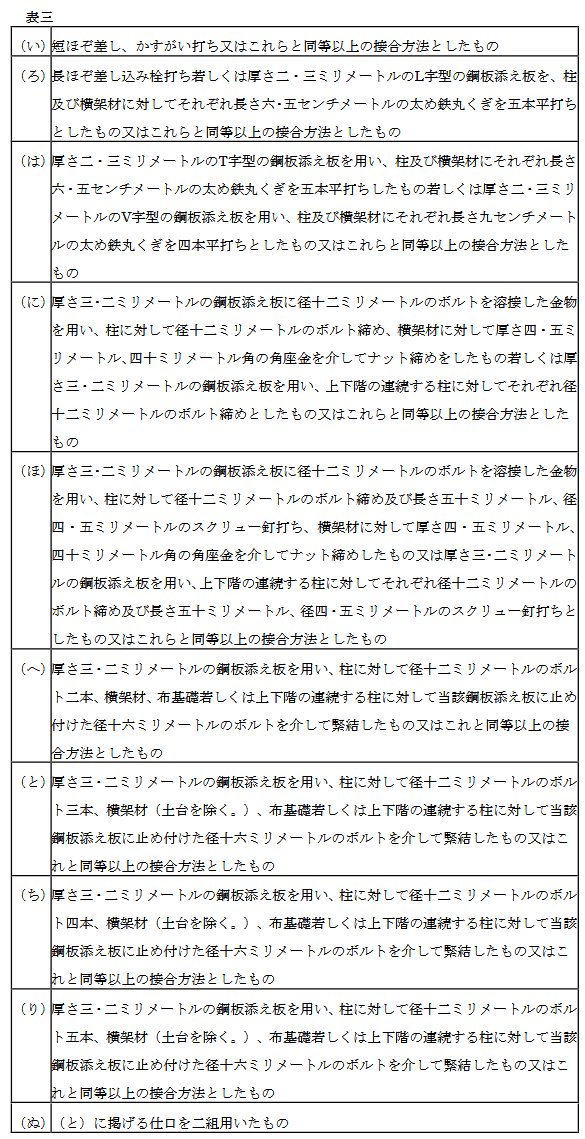

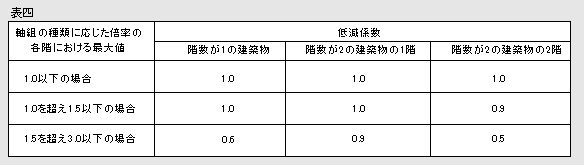

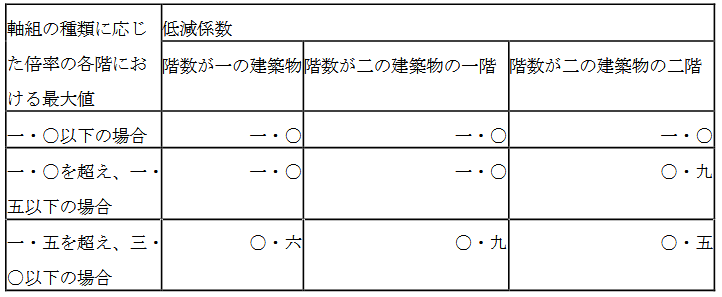

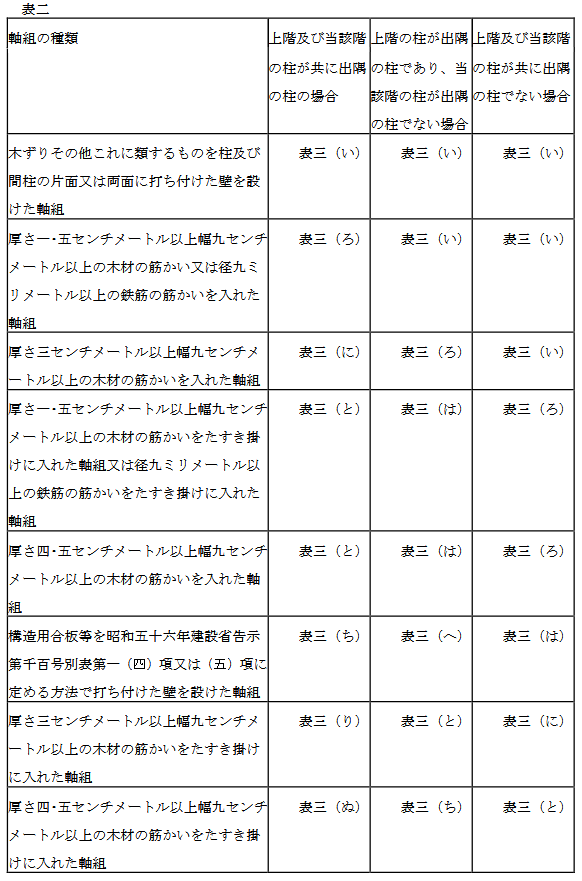

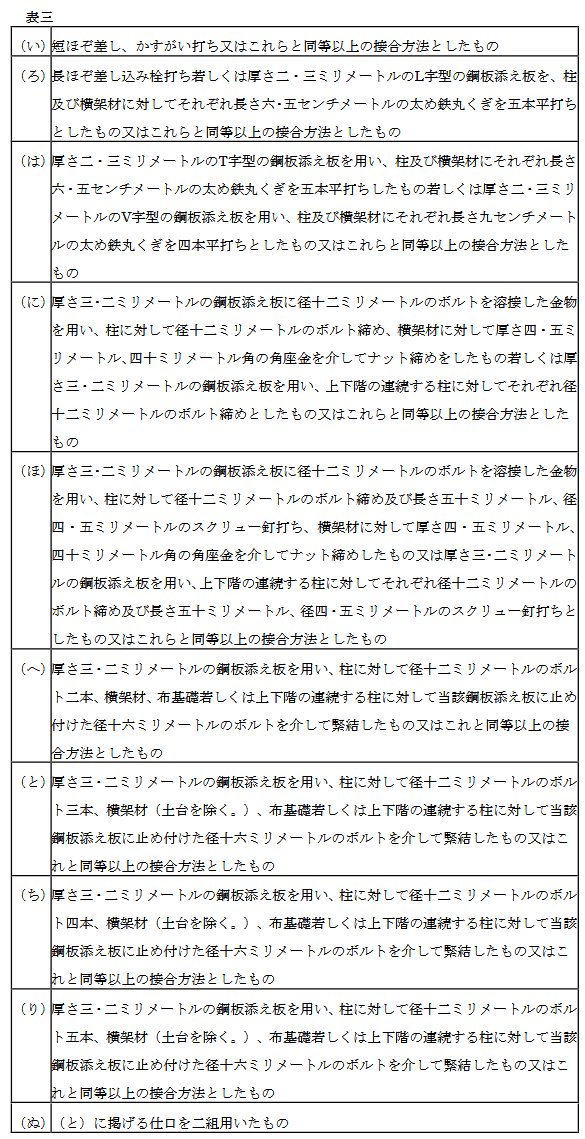

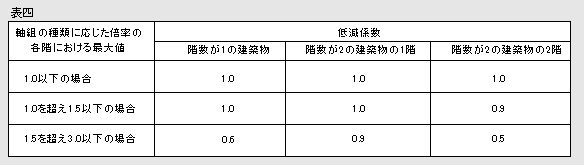

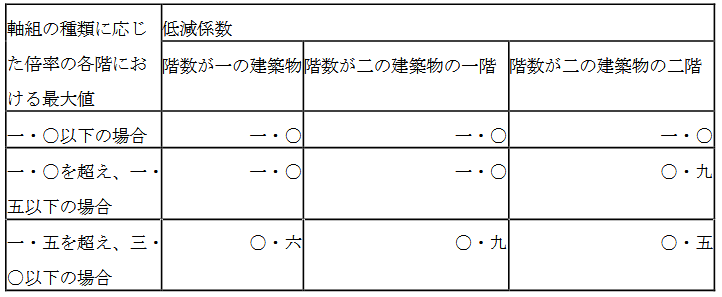

| �S�C | �K�����Q�ȏ㖔�͉��זʐς�50�������[�g������ؑ��̌��z���ɂ����ẮA��P���̋K��ɂ���Ċe�K�̒���ԕ����y�т����s�����ɔz�u����ǂ�݂����͋�������ꂽ���g���A���ꂼ��̕����ɂ��A���̕\�P�̎��g�̎�ނ̗��Ɍf����敪�ɉ����ē��Y���g�̒����ɓ��\�̔{���̗��Ɍf���鐔�l���悶�ē��������̍��v���A���̊K�̏��ʐρi���̊K���͏�̊K�̏������A�V�䗠���̑������ɗނ��镔���ɕ��u����݂���ꍇ�ɂ��ẮA���Y���u���̏��ʐϋy�э����ɉ��������y��ʑ�b����߂�ʐ������̊K�̏��ʐςɉ������ʐρj�Ɏ��̕\�Q�Ɍf���鐔�l�i����s��������W�W���Q���̋K��ɂ�Ďw�肵�������ɂ�����ꍇ�ɂ����ẮA�\�Q�Ɍf���鐔�l�̂��ꂼ��1.5�{�Ƃ������l�j���悶�ē������l�ȏ�ŁA���A���̊K�i���̊K����̊K������ꍇ�ɂ����ẮA���Y��̊K���܂ށB�j�̌��t�ʐρi����ԕ������͂����s�����̉������e�ʐς������B�ȉ������B�j���炻�̊K�̏��ʂ���̍�����1.35���[�g���ȉ��̕����̌��t�ʐς����������̂Ɏ��̕\�R�Ɍf���鐔�l���悶�ē������l�ȏ�ƂȂ�悤�ɁA���y��ʑ�b����߂��ɏ]�Đݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

|

�ǔ{��(�\�|�P�j

| �@ | ���g�̎�� | �{�� |

| �i�P�j | �y�h�ǖ��͖��肻�̑�����ɗނ�����̂𒌋y�ъԒ��̕Жʂɑł��t�����ǂ�݂������g | �O�D�T |

| �i�Q�j | ���肻�̑�����ɗނ�����̂𒌋y�ъԒ��̗��ʂɑł��t�����ǂ�݂������g | �P�D�O |

| ����1.5�Z���`���[�g���ȏ�ŕ��X�Z���`���[�g���ȏ�̖؍ޖ��͌a�X�~�����[�g���ȏ�̓S�̋�������ꂽ���g |

| �i�R�j | �����R�Z���`���[�g���ȏ�ŕ��X�Z���`���[�g���ȏ�̖؍ނ̋�������ꂽ���g | �P�D�T |

| �i�S�j | ����4.5�Z���`���[�g���ȏ�ŕ��X�Z���`���[�g���ȏ�̖؍ނ̋�������ꂽ���g | �Q�D�O |

| �i�T�j | �X�Z���`���[�g���p�ȏ�̖؍ނ̋�������ꂽ���g | �R�D�O |

| �i�U�j | (2)����(4)�܂łɌf����������������|���ɓ��ꂽ���g | (2)����(4)�܂ł̂��ꂼ��̐��l�̂Q�{ |

| �i�V�j | (5)�Ɍf����������������|���ɓ��ꂽ���g | �T�D�O |

| �i�W�j | ���̑�(1)����(7)�܂łɌf���鎲�g�Ɠ����ȏ�̑ϗ͂�L������̂Ƃ������y��ʑ�b����߂��\�����@��p������̖��͍��y��ʑ�b�̔F��������� | 0.5����T�܂ł͈͓̔��ɂ��������y��ʑ�b����߂鐔�l |

| �i�X�j | (1)����(2)�Ɍf����ǂ�(2)����(6)�܂łɌf��������Ƃp�������g | (1)����(2)�̂��ꂼ��̐��l��(2)����(6)�܂ł̂��ꂼ��̐��l�Ƃ̘a |

�n�k���ɂ��K�v�Ǘ�(�\�|�Q�j

| ���z�� | �K�̏��ʐςɏ悸�鐔�l�i�P�ʁ@ �P�������[�g���ɂ��Z���`���[�g���j |

| �K�����P�̌��z�� | �K�����Q�̌��z���̂P�K | �K�����Q�̌��z���̂Q�K | �K�����R�̌��z���̂P�K | �K�����R�̌��z���̂Q�K | �K�����R�̌��z���̂R�K |

| ��43���P���̕\��(1)����(3)�Ɍf���錚�z�� | �P�T | �R�R | �Q�P | �T�O | �R�X | �Q�S |

| ��43���P���̕\��(2)�Ɍf���錚�z�� | �P�P | �Q�X | �P�T | �S�U | �R�S | �P�W |

| ���̕\�ɂ�����K���̎Z��ɂ��ẮA�n�K�̕����̊K���́A�Z�����Ȃ����̂Ƃ���B |

�䕗���ɂ��K�v�Ǘ�(�\�|�R�j

| ��� | ���t�ʐςɏ悸�鐔�l�i�P�ʁ@�P�������[�g���ɂ��Z���`���[�g���j |

| �i�P�j | ����s���������̒n���ɂ�����ߋ��̕��̋L�^���l�����Ă����������������ƔF�߂ċK���Ŏw�肷���� | 50���A75�ȉ��͈͓̔��ɂ����ē���s���������̒n���ɂ����镗�̏ɉ����ċK���Œ�߂鐔�l |

| �i�Q�j | (1)�Ɍf������ȊO�̋�� | �T�O |

�y�Ǘʌv�Z���l�����@�i�ΐS���j�z

���y��ʏȍ���447���@�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���ɔ�����������A�ǔ{���y�ѕK�v�Ǘʓ�������������1100���Ɉڍs����܂����B�@�@�@�����{�s��

�\���ϗ͏��v�ȕ����ł���p�薔�͎d���i�{�s�ߑ�S�V���j

| �P�C | �\���ϗ͏��v�ȕ����ł���p�薔�͎d���́A�{���g���A���������ŁA���ݐ�ł��̑������y��ʑ�b����߂�\�����@�y�����P�Q�N������P�S�U�O���z�ɂ�肻�̕����̑��݉��͂�`����悤�ɋٌ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ����āA���ˍނ̏䂪�傫�����ƁA���ƓS���̉��ˍނƂ����ɐڍ����Ă��邱�Ɠ��ɂ�蒌�ɍ\���ϗ͏�x��̂���Ǖ����͂������邨���ꂪ����Ƃ��́A���Y����Y�ؓ��ɂ�ĕ⋭���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �Q�C | �O���̋K��ɂ��{���g���ɂ́A�{���g�̌a�ɉ����L���ȑ傫���ƌ�����L����������g�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

���i�{�s�ߑ�U�Q���̂W�j

| �⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��́A���̊e���i�����P�D�Q���[�g���ȉ��̕��ɂ����ẮA��T���y�ё�V���������B�j�ɒ�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���y��ʑ�b����߂��ɏ]�����\���v�Z�ɂ���č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��������߂�ꂽ�ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B |

| �P�C | �����́A2.2���[�g���ȉ��Ƃ��邱�ƁB |

| �Q�C | �ǂ̌����́A15�Z���`���[�g���i�����Q���[�g���ȉ��̂ւ��ɂ��ẮA10�Z���`���[�g���j�ȏ�Ƃ��邱�ƁB |

| �R�C | �ǒ��y�ъ�b�ɂ͉��ɁA�ǂ̒[���y�ы��p���ɂ͏c�ɁA���ꂼ��a�X�~�����[�g���ȏ�̓S��z�u���邱�ƁB |

| �S�C | �Ǔ��ɂ́A�a�X�~�����[�g���ȏ�̓S���c����80�Z���`���[�g���ȉ��̊Ԋu�Ŕz�u���邱�ƁB |

| �T�C | ����3.4���[�g���ȉ����ƂɁA�a�X�~�����[�g���ȏ�̓S��z�u�����T�ǂŊ�b�̕����ɂ����ĕǖʂ��獂���̂T���̂P�ȏ�ˏo�������̂�݂��邱�ƁB |

| �U�C | ��R���y�ё�S���̋K��ɂ��z�u����S�̖��[�́A������ɐ܂�Ȃ��āA�c�ɂ��Ă͕ǒ��y�ъ�b�̉��ɁA���ɂ��Ă͂����̏c�ɁA���ꂼ�ꂩ���|�����Ē蒅���邱�ƁB�������A�c�����̌a��40�{�ȏ��b�ɒ蒅������ꍇ�ɂ��ẮA�c�̖��[�́A��b�̉��ɂ����|�����Ȃ����Ƃ��ł���B |

| �V�C | ��b�̏�́A35�Z���`���[�g���ȏ�Ƃ��A������̐[����30�Z���`���[�g���ȏ�Ƃ��邱�ƁB |

�Q�@�����W

���z��@�{�s�ߑ�S�U���S���\�P�i1�j������i7�j���܂łɌf���鎲�g�Ɠ����ȏ�̑ϗ͂�L���鎲�g�y�ѓ��Y���g�ɌW��{���̐��l���߂錏

�i���a56�N6��1���@���ݏȍ�����1100���j

�����@�@����28�N 6�� 6���@���y��ʏȁ@��796��

�@�@�@�@�@����30�N 3��26�� ���y��ʏȁ@��490��

���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��46���4���\1�i8�j���̋K��Ɋ�Â��A���\�i1�j������i7�j���܂łɌf���鎲�g�Ɠ����ȏ�̑ϗ͂�L���鎲�g�A�y�ѓ��Y���g�ɌW��{���̐��l�����ꂼ��p���̂悤�ɒ�߂�B

| ��P�C | ���z��@�{�s�߁i�ȉ��u�߁v�Ƃ����B�j��46���4���\1�i1�j������i7�j���܂łɌf���鎲�g�Ɠ����ȏ�̑ϗ͂�L���鎲�g�́A���ɒ�߂���̂Ƃ���B

|

| ��C | �ʕ\��P�i���j���Ɍf����ޗ����A���\�i��j���Ɍf������@�ɂ�Ē��y�ъԒ����тɂ͂�A�����A�y�䂻�̑��̉��ˍނ̕Жʂɑł��t�����ǂ�݂������g�i�ޗ����p�����킹�đł��t����ꍇ�ɂ́A���̌p����\���ϗ͏�x�Ⴊ�����Ȃ��悤�ɒ��A�Ԓ��A�͂�A�����Ⴕ���͓������͓��Y�p���⋭���邽�߂ɐ݂������Ȃ����̑������ɗނ�����̂̕����ɐ݂������̂Ɍ���B�j

|

| ��C | ����1.5�p�ȏ�ŕ�4�D5�p�ȏ�̖؍ނ�31�p�ȉ��̊Ԋu�Œ��y�ъԒ����тɂ͂�A�����A�y�䂻�̑��̉��ˍނɂ����i���{�H�ƋK�i�i�ȉ��u�i�h�r�v�Ƃ����B�jA5508�|1975�i�S�ۂ����j�ɒ�߂�m50���͂���Ɠ����ȏ�̕i����L������̂Ɍ���B�j�őł��t���������ɁA�ʕ\��P�i���j���Ɍf����ޗ��������i�i�h�r A5508�|1975�i�S�ۂ����j�ɒ�߂�m32���͂���Ɠ����ȏ�̕i����L������̂Ɍ���B�j�őł��t�����ǁi�����̊Ԋu��15�p�ȉ��̂��̂Ɍ���B�j��݂������g

|

| �O�C | ����3�p�ȏ�ŕ�4�p�ȏ�̖؍ނ�p���Ē��y�т͂�A�����A�y�䂻�̑��̉��ˍނɂ����i�i�h�r A5508�|1975�i�S�ۂ����j�ɒ�߂�m75���͂���Ɠ����ȏ�̕i����L������̂Ɍ���B�j�őł��t������(�����n�ނ̏ォ��ł��t�������̂��܂ށj�i�����̊Ԋu�́A�ʕ\�Q�i��j���Ɍf���鎲�g�ɂ����Ă�12�p�ȉ��A���\�i��j���y�сi�O�j���Ɍf���鎲�g�ɂ����Ă�20�p�ȉ��A���̑��̎��g�݂ɂ����Ă�30�p�ȉ��Ɍ���B�j���тɊԒ��y�ѓ��Ȃ����̑������ɗނ�����̂ɁA���\�i���j���Ɍf����ޗ��\�i��j���Ɍf������@�ɂ�đł��t�����ǂ�݂������g�i�ޗ����p�����킹�đł��t����ꍇ�ɂ��ẮA���̌p����\���ϗ͏�x�Ⴊ�����Ȃ��悤�ɊԒ����͓��Ȃ����̑������ɗނ�����̂̕����ɐ݂������̂Ɍ���A���\�i���j���Ɍf����ޗ���p����ꍇ�ɂ��ẮA���̏�ɂ������v���X�^�[�i�i�h�r A6904�|1976�i�������v���X�^�[�j�ɒ�߂邹�����v���X�^�[���͂���Ɠ����ȏ�̕i����L������̂Ɍ���B�����ɂ����ē����B�j������15�o�ȏ�h�����̂Ɍ���B�j

|

| �l�C | ����1�D5�p�ȏ�ŕ�9�p�ȏ�̖؍ނ�p����61�p�ȉ��̊Ԋu��5�{�ȏ�݂����сi�p���݂���ꍇ�ɂ́A���̌p����\���ϗ͏�x�Ⴊ�����Ȃ��悤�ɒ��̕����ɐ݂������̂Ɍ���B�j�ɁA�ʕ\��Q�i���j���Ɍf����ޗ��\�i��j���Ɍf������@�ɂ�đł��t�����ǂ�݂������g�i�ޗ����p�����킹�đł��t����ꍇ�ɂ��ẮA���̌p����\���ϗ͏�x�Ⴊ�����Ȃ��悤�Ɋт̕����ɐ݂������̂Ɍ���A���\�i���j���Ɍf����ޗ���p����ꍇ�ɂ��ẮA���̏�ɂ������v���X�^�[������15�o�ȏ�h�����̂Ɍ���B�j

|

| �܁C | ����3�p�ȏ�ŕ�4�p�ȏ�i�ʕ\��R�i��j������i�O�j���܂łɌf���鎲�g�ɂ����ẮA6�p�ȏ�j�̖؍ނ�p���āA�����ނ̏ォ��͂�A�y�䂻�̑��̉��ˍނɂ����i�i�h�r A5508-2005�i�����j�ɒ�߂�N75���͂���Ɠ����ȏ�̕i����L������̂Ɍ���B�j�őł��t�����ށi�����̊Ԋu�́A���\�i��j������i�O�j���܂łɌf���鎲�g�����Ă�12�p�ȉ��A���\�i�l�j���y�сi�܁j���Ɍf���鎲�g�ɂ����ẮA20�p�ȉ��A���̑��̎��g�ɂ����Ă�30�p�ȉ��Ɍ���B�j���тɒ��y�ъԒ����тɂ͂�A�������̑��̉��ˍނ̕ЖʂɁA���\�i���j���Ɍf����ޗ��\�i��j���Ɍf������@�ɂ���đł��t�����ǂ�݂������g

|

| �Z�C | ����1.5�p�ȏ�ŕ�10�p�ȏ�̖؍ނ�p����91�p�ȉ��̊Ԋu�ŁA���Ǝd���ɂ����т�݂����сi���Y�тɌp���݂���ꍇ�ɂ́A���̌p����\���ϗ͏�x�Ⴊ�����Ȃ��悤�ɒ��̕����ɐ݂������̂Ɍ���B�j��3�{�ȏ�݂��A��2�p�ȏ�̊��|���͏��a1.2�p�ȏ�̊ے|��p�����ԓn���|�𒌋y�т͂�A�����A�y�䂻�̑��̉��ˍނɍ������݁A���A���Y�тɂ����i�i�h�r A5508-2005�i�����j�ɒ�߂�SFN25���͂���Ɠ����ȏ�̕i����L������̂Ɍ���B�j�őł��t���A��2�p�ȏ�̊��|��4.5�p�ȉ��̊Ԋu�Ƃ��������|�i���y�т͂�A�����A�y�䂻�̑��̉��ˍނƂ̊Ԃɒ��������Ԃ��Ȃ������Ƃ������̂Ɍ���B�ȉ������B�j���͂���Ɠ����ȏ�̑ϗ͂�L���鏬���|�i�y�ƈ�̂̕ǂ��\�������Ŏx��̂Ȃ����̂Ɍ���B�j�Y�ԓn���|�ɃV������A�p�[����A���ꂻ�̑������ɗނ�����̂Œ��ߕt���A�r�Ǔy�i100ℓ�̍r�ؓc�y�A�r�y�A���y���̑������ɗނ���S���̂��鍻���S�y�ɑ���0.4kg�ȏ�0.6kg�ȉ��̂�炷���������������̖��͂���Ɠ����ȏ�̋��x��L������̂Ɍ���B�j�𗼖ʂ���S�ʂɓh��A���A���h��i100ℓ�̍r�ؓc�y�A�r�y�A���y���̑������ɗނ���S���̂��鍻���S�y�ɑ���60ℓ�ȏ�150ℓ�ȉ��̍��y��0.4kg�ȏ�0.8kg�̂��݂����������������̖��͂���Ɠ����ȏ�̋��x��L������̂Ɍ���B�j���ʕ\��S�i���j���Ɍf������@�őS�ʂɓh��A�y�h�ǂ̓h����i���̊O���ɂ��镔���̌����������B�j�\�i��j���Ɍf���鐔�l�Ƃ����y�h�ǂ�݂������g

|

| ���C | �ʕ\�T�i���j���Ɍf����؍ށi�ܐ�����15���ȉ��̂��̂Ɍ���B�j�\�i��j���Ɍf����Ԋu�ł��݂��ɑ������d���ɂ��c���ɑg�i�q�ǁi�p��̂Ȃ����̂Ɍ���A�����A�Z�ق��������͂���Ɠ����ȏ�̑ϗ͂�L����ڍ����@�ɂ���Ē��y�т͂�A�����A�y�䂻�̑��̉��ˍނɋٌ��������̂Ɍ���B�j��݂������g

|

| ���C | ����2.7�p�ȏ�ŕ�13�p�ȏ�̖؍ށi�p��̂Ȃ����̂Ɍ���A�ܐ�����15���ȉ��̂��̂Ɍ���B�ȉ��̂��̍��ɂ����āu���Ƃ����ݔv�Ƃ����B�j�ɑ��ڂ��闎�Ƃ����ݔɏ\���ɐ����͂�`�B�ł��钷����L���鏬�a��1.5�p�ȏ�̖؍ނ̂��ځi�Ȃ�A���₫���͂����Ɠ����ȏ�̋��x��L�������ŁA�ߓ��̑ϗ͏�̌��_�̂Ȃ����̂Ɍ���B�j���͒��a9�o�ȏ�̍|�ނ̂��ځi�i�h�r G3112-1987�i�S�R���N���[�g�p�_�|�j�ɋK�肷��SR235�Ⴕ����SD295A�ɓK��������̖��͂����Ɠ����ȏ�̋��x��L������̂Ɍ���B�j��62�p�ȉ��̊Ԋu��3�{�ȏ�z�u���A���Ƃ����ݔ��݂��ɐڂ��镔���̕���2.7�p�ȏ�Ƃ��āA���Ƃ����ݔ𒌂ɐ݂����a�i�\���ϗ͏�x�Ⴊ�Ȃ��A���A���Ƃ����ݔƂ̊Ԃɒ��������Ԃ��Ȃ����̂Ɍ���B�j�ɓ���āA�͂�A�����A�y�䂻�̑��̉��ˍޑ��݊ԑS�ʂɁA�����ɐςݏグ���ǂ�݂������g�i�����݂̊Ԋu��180�p�ȏ�A���A230�p�ȉ��Ƃ������̂Ɍ���B�j

|

| ��C | �ʕ\��U(��)���A�y��(��)���Ɍf����ǖ��͋����p�������g

|

| �\�C | �ʕ\��V(��)���A(��)���A�y��(��)���Ɍf����ǖ��͋����p�������g

|

| �\��C | �ʕ\��W(��)���A(��)���A(��)���y��(��)���Ɍf����ǖ��͋����p�������g

|

| �\��C | �O�e���Ɍf������̂̂ق��A���y��ʑ�b�������Ɠ����ȏ�̑ϗ͂�L����ƔF�߂鎲�g

|

| ��Q�C | �{���̐��l�́A���̊e���ɒ�߂���̂Ƃ���B

|

| ��C | ��P��ꍆ�ɒ�߂鎲�g�ɂ��ẮA���Y���g�ɂ����ʕ\��P�i�́j���Ɍf���鐔�l

|

| ��C | ��P��ɒ�߂鎲�g�ɂ����ẮA0�D5

|

| �O�C | ��P��O���ɒ�߂鎲�g�ɂ��ẮA���Y���g�ɂ����ʕ\��Q�i�́j���Ɍf���鐔�l

|

| �l�C | ��P��l���ɒ�߂鎲�g�ɂ��ẮA���Y���g�ɂ����ʕ\��Q�i�Ɂj���Ɍf���鐔�l

|

| �܁C | ��P��܍��ɒ�߂鎲�g�ɂ��ẮA���Y���g�ɂ����ʕ\��R(��)���Ɍf���鐔�l

|

| �Z�C | ��P��Z���ɒ�߂鎲�g�ɂ��ẮA���Y���g�ɂ����ʕ\��S(��)���Ɍf���鐔�l

|

| ���C | ��P�掵���ɒ�߂鎲�g�ɂ��ẮA���Y���g�ɂ����ʕ\��T(��)���Ɍf���鐔�l

|

| ���C | ��P�攪���ɒ�߂鎲�g�ɂ��ẮA0.6

|

| ��C | ��P��㍆�����\�ꍆ�܂łɒ�߂鎲�g�ɂ��ẮA���p����ǖ��͋�����݂����͓��ꂽ���g�̑�ꍆ����掵���܂Ŗ����ߑ�46���4���\1�̔{���̗��Ɍf���邻�ꂼ��̐��l�̘a�i���Y���l�̘a��5����ꍇ��5�j

|

| �\�C | ��P���\�ɒ�߂�Ɏ��g�ɂ����ẮA���Y���g�ɂ��č��y��ʑ�b����߂����l

|

�ʕ\��P

| �@ | �i���j | �i��j | �i��) |

| �@ | �ޗ� | �����ł̕��@ | �{�� |

| �����̎�� | �����̊Ԋu |

| �i��j | �\���p�p�[�e�B�N���{�[�h�iJIS A5908-2015�i�p�[�e�B�N���{�[�h�j�ɋK�肷��\���p�p�[�e�B�N���{�[�h�Ɍ���B�j���͍\���p�l�c�e�iJIS A5905--2014�i�@�۔j�ɋK�肷��\���p�l�c�e�Ɍ���B�j | �m50 | 1���̕Ǎނɂ��O������7.5�p�ȉ��A���̑��̕�����15�p�ȉ� | 4.3 |

| �i��j | �\���p�����͉��ς�\���p���i���̓��{�_�ыK�i�i����15�N�_�ѐ��Y�ȍ�����233���j�ɋK�肷����́i���O�ɖʂ���ǖ��͏펞�����̏�ԂƂȂ邨����̂���ǁi�ȉ��u���O�Ǔ��v�Ƃ����B�j�ɗp����ꍇ�͓��ނɌ���B�j�ŁA������9�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | �b�m50 | 3.7 |

| �i�O�j | �\���p�p�l���i�\���p�p�l���̓��{�_�ыK�i�i���a62�N�_�ѐ��Y�ȍ�����360���j�ɋK�肷����̂ŁA������9�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | �m50 |

| �i�l�j | �\���p�����͉��ς�\���p���i���̓��{�_�ыK�i�ɋK�肷����́i���O�Ǔ��ɗp����ꍇ�͓��ނɌ���B�j�ŁA������5�o�i���O�Ǔ��ɂ����ẮA�\�ʒP���t�F�m�[���������H�����ꍇ���͂���Ɠ����ȏ�̈��S��K�v�ȑό�[�u���u�����ꍇ�������A7.5�o�j�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | 15�p�ȉ� | 2.5 |

| �i�܁j | �p�[�e�B�N���{�[�h�iJIS A5908-1994�i�p�[�e�B�N���{�[�h�j�ɓK��������́i�Ȃ������ɂ��敪�����^�C�v�ł�����̂������B�j�Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�A�\���p�p�[�e�B�N���{�[�h�iJIS A5908--2015�i�p�[�e�B�N���{�[�h�j�ɋK�肷��\���p�p�[�e�B�N���{�[�h�Ɍ���B�j�A�\���p�l�c�e�iJIS A5905--2014�i�@�۔j�ɋK�肷��\���p�l�c�e�Ɍ���B�j�A���͍\���p�p�l���i�\���p�p�l���̓��{�_�ыK�i�ɋK�肷����̂Ɍ���B�j |

| �i�Z�j | �n�[�h�{�[�h�iJIS A5907�|1977�i�d���@�۔j�ɒ�߂�450����350�Ō�����5�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | 2 |

| �i���j | �d���ؕЃZ�����g�iJIS A5417�|1985�i�ؕЃZ�����g�j�ɒ�߂�0�D9�b�Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j |

| �i���j | �Y�_�}�O�l�V�E���iJIS A6701�|1983�i�Y�_�}�O�l�V�E���j�ɓK��������̂Ō���12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | �f�m�e40���͂f�m�b40 |

| �i��j | �p���v�Z�����g�iJIS A5414�|1988�i�p���v�Z�����g�j�ɓK��������̂Ō�����8�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | 1.5 |

| �i�\�j | �\���p���������{�[�h�`��iJIS A6901-2005�i���������{�[�h���i�j�ɒ�߂�\���p���������{�[�h�`��Ō���12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�i���O�Ǔ��ȊO�ɗp����ꍇ�Ɍ���j | 1.7 |

| �i�\��j | �\���p���������{�[�h�a��iJIS A6901-2005�i���������{�[�h���i�j�ɒ�߂�\���p���������{�[�h�a��Ō���12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�i���O�Ǔ��ȊO�ɗp����ꍇ�Ɍ���B�j | 1.2 |

| �i�\��j | �������{�[�h�iJIS A6901�|2005�i�������{�[�h���i�j�ɒ�߂邹�����{�[�h�Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�i���O�Ǔ��ȊO�ɗp����ꍇ�Ɍ���B�j���͋��������{�[�h�iJIS A6901�|2005�i�������{�[�h���i�j�ɒ�߂鋭���������{�[�h�Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�i���O�Ǔ��ȊO�ɗp����ꍇ�Ɍ���B�j | 0.9 |

| �i�\�O�j | �V�[�W���O�{�[�h�iJIS A5905�|1979�i��@�۔j�ɒ�߂�V�[�W���O�C���V�����[�V�����{�[�h�Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | �r�m40 | 1���̕Ǎނɂ��O��������10�p�ȉ��A���̑��̕�����20�p�ȉ� | 1 |

| �i�\�l�j | ���X�V�[�g�iJIS A5524�|1977�i���X�V�[�g�i�p�g�����S���X�j�j�ɒ�߂���̂̂����p�g�����S�̌�����0.4�o�ȏ�A���^�����X�̌�����0.6�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | �m38 | 15�p�ȉ� |

1 ���̕\�ɂ����āA�m38�A�m50�A�b�m50�A�f�m�e40�A�f�m�b40�y�тr�m40�́A���ꂼ��JIS A5508-2005�i�����j�ɒ�߂�m38�A�b�m50�A�f�m�e40�A�f�m�b40�y�тr�m40���͂���Ɠ����ȏ�̕i����L���邭���������B

2 �\���i���j���Ɍf����ޗ��i�i�\�j������i�\��j���܂łɌf������̂������B�j��n�ʂ���1M�ȓ��̕����ɗp����ꍇ�ɂ́A�K�v�ɉ����Ėh���[�u�y�т��날�肻�̑��̒��ɂ��Q��h�����߂̑[�u���u������̂Ƃ���B

3 ��ȏ�̍��ɊY������ꍇ�́A�����̂����i�́j�Ɍf���鐔�l���ł��傫�����̂ł��鍀�ɊY��������̂Ƃ���B |

�ʕ\��Q

| �@�@ | �i���j | �i��j | �i�́j | �i�Ɂj |

| �@�@ | �ޗ� | �����ł̕��@ | ��1��3���ɒ�߂鎲�g�ɌW��{�� |

��1��4���ɒ�߂鎲�g�ɌW��{�� |

| �����̎�� | �����̊Ԋu |

| �i��j | �\���p�p�[�e�B�N���{�[�h�iJIS A5908�|2015�i�p�[�e�B�N���{�[�h�j�ɋK�肷��\���p�p�[�e�B�N���{�[�h�Ɍ���B�j���͍\���p�l�c�e�iJIS A5905�|2014�i�@�۔j�ɋK�肷��\���p�l�c�e�Ɍ���B�j | �m50 | 1���̕Ǎނɂ��O������7.5�p�ȉ��A���̑��̕�����15�p�ȉ� | 4.0 | �| |

| �i��j | �\���p�����͉��ς�\���p���i���̓��{�_�ыK�i�ɋK�肷����́i���O�Ǔ��ɗp����ꍇ�͓��ނɌ���B�j�ŁA������9�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | �b�m50 | 3.3 |

| �i�O�j | �\���p�p�l���i�\���p�p�l���̓��{�_�ыK�i�ɋK�肷����̂ŁA������9�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | �m50 |

| �i�l�j | �\���p�����͉��ς�\���p���i���̓��{�_�ыK�i�ɋK�肷����́i���O�Ǔ��ɗp����ꍇ�͓��ނɌ���B�j�ŁA������7.5�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | 15�p�ȉ� | 2.5 | 1.5 |

| �i�܁j | �p�[�e�B�N���{�[�h�iJIS A5908�|1994�i�p�[�e�B�N���{�[�h�j�ɓK��������́i�Ȃ������ɂ��敪��8�^�C�v�̂��̂������B�j�Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j���͍\���p�p�l���i�\���p�p�l���̓��{�_�ыK�i�ɋK�肷����̂Ɍ���B�j |

| �i�Z�j | �\���p�p�[�e�B�N���{�[�h�iJIS A5908�|2015�i�p�[�e�B�N���{�[�h�j�ɋK�肷��\���p�p�[�e�B�N���{�[�h�Ɍ���B�j���͍\���p�l�c�e�iJIS A5905�|2014�i�@�۔j�ɋK�肷��\���p�l�c�e�Ɍ���B�j | �| |

| �i���j | �������{�[�h�iJIS A6906�|1983�i���������X�{�[�h�j�ɓK��������̂Ō�����9�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | �f�m�e32���͂f�m�b32 | 1�D5 | 1�D0 |

| �i���j | �\���p�������{�[�h�`��iJIS A6901�|2005�i�������{�[�h���i�j�ɒ�߂�\���p�������{�[�h�`��Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�i���O�Ǔ��ȊO�ɗp����ꍇ�Ɍ���B�j | ��1��3���ɂ��ꍇ�͂f�m�e40���͂f�m�b40�A��1��4���ɂ��ꍇ�͂f�m�e32���͂f�m�b32 | 0�D8 |

| �i��j | �\���p�������{�[�h�a��iJIS A6901�|2005�i�������{�[�h���i�j�ɒ�߂�\���p�������{�[�h�a��Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�i���O�Ǔ��ȊO�ɗp����ꍇ�Ɍ���B�j | 1�D3 | 0�D7 |

| �i�\�j | �������{�[�h�iJIS A6901�|2005�i�������{�[�h���i�j�ɒ�߂邹�����{�[�h�Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�i���O�Ǔ��ȊO�ɗp����ꍇ�Ɍ���B�j���͋����������{�[�h�iJIS A6901�|2005�i�������{�[�h���i�j�ɒ�߂鋭���������{�[�h�Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�i���O�Ǔ��ȊO�ɗp����ꍇ�Ɍ���B�j | 1�D0 | 0�D5 |

1 ���̕\�ɂ����āA�m50�A�b�m50�A�f�m�e32�A�f�m�b32�A�f�m�e40�y�тf�m�b40�́A���ꂼ��JIS A5508�|2005�i�����j�ɒ�߂�m50�A�b�m50�A�f�m�e32�A�f�m�b32�A�f�m�e40�y�тf�m�b40���͂���Ɠ����ȏ�̕i����L���邭���������B

2 �\���i���j���Ɍf����ޗ��i�i���j������i�\�j���܂łɌf������̂������B�j��n�ʂ���1M�ȓ��̕����ɗp����ꍇ�ɂ́A�K�v�ɉ����Ėh���[�u�y�т��날�肻�̑��̒��ɂ��Q��h�����߂̑[�u���u������̂Ƃ���B

3 ��ȏ�̍��ɊY������ꍇ�́A�����̂����A����O���ɒ�߂鎲�g�ɂ����Ắi�́j���Ɍf���鐔�l�A����l���ɒ�߂鎲�g�ɂ����Ắi�Ɂj���Ɍf���鐔�l���A���ꂼ��ł��傫�����̂ł��鍀�ɊY��������̂Ƃ���B

|

�ʕ\��R

| �@�@ | �i���j | �i��j | �i�́j |

| �@�@ | �ޗ� | �����ł̕��@ | ��1��3���ɒ�߂鎲�g�ɌW��{�� |

| �����̎�� | �����̊Ԋu |

| �i��j | �\���p�p�[�e�B�N���{�[�h�iJIS A5908�|2015�i�p�[�e�B�N���{�[�h�j�ɋK�肷��\���p�p�[�e�B�N���{�[�h�Ɍ���B�j���͍\���p�l�c�e�iJIS A5905�|2014�i�@�۔j�ɋK�肷��\���p�l�c�e�Ɍ���B | �m50 | 1���̕Ǎނɂ��O������7.5�p�ȉ��A���̑�������15�p�ȉ� |

4.3 |

| �i��j | �\���p�����͉��ς�\���p���i���̓��{�_�ыK�i�ɋK�肷����́i���O�Ǔ��ɗp����ꍇ�͓��ނɌ���B�j�ŁA������9�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | �b�m50 |

3.7 |

| �i�O�j | �\���p�p�l���i�\���p�p�l���̓��{�_�ыK�i�ɋK�肷����́A������9�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | �m50 |

| �i�l�j | �\���p�����͉��ς�\���p���i���̓��{�_�ыK�i�ɋK�肷����́i���O�Ǔ��ɗp����ꍇ�͓��ނɌ���B�j�ŁA������5�o�i���O�Ǔ��ɂ����ẮA�\�ʒP���t�F�m�[���������H�����ꍇ�܂��͂���Ɠ����ȏ�̈��S��K�v�ȑό�[�u���u�����ꍇ�������A7.5�o�j�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j | 15�p�ȉ� |

2.5 |

| �i�܁j | �p�[�e�B�N���{�[�h�iJIS A5908�|1994�i�p�[�e�B�N���{�[�h�j�ɓK��������́i�Ȃ������ɂ��敪��8�^�C�v�̂��̂������B�j�Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�A�\���p�p�[�e�B�N���{�[�h�iJIS A5908�|2015�i�p�[�e�B�N���{�[�h�j�ɋK�肷��\���p�p�[�e�B�N���{�[�h�Ɍ���B�j�A�\���p�l�c�e�iJIS A5905�|2014�i�@�۔j�ɋK�肷��\���p�l�c�e�Ɍ���B�j���͍\���p�p�l���i�\���p�p�l���̓��{�_�ыK�i�ɋK�肷����̂Ɍ���B�j |

| �i�Z�j | �\���p�������{�[�h�`��iJIS A6901�|2005�i�������{�[�h���i�j�ɒ�߂�\���p�������{�[�h�`��Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�i���O�Ǔ��ȊO�ɗp����ꍇ�Ɍ���B�j | �f�m�e40���͂f�m�b40 | 1.6 |

| �i���j | �\���p�������{�[�h�a��iJIS A6901�|2005�i�������{�[�h���i�j�ɒ�߂�\���p�������{�[�h�a��Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�i���O�Ǔ��ȊO�ɗp����ꍇ�Ɍ���B�j | 1.0 |

| �i���j | �������{�[�h�iJIS A6901�|2005�i�������{�[�h���i�j�ɒ�߂邹�����{�[�h�Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�i���O�Ǔ��ȊO�ɗp����ꍇ�Ɍ���B�j���͋����������{�[�h�iJIS A6901�|2005�i�������{�[�h���i�j�ɒ�߂鋭���������{�[�h�Ō�����12�o�ȏ�̂��̂Ɍ���B�j�i���O�Ǔ��ȊO�ɗp����ꍇ�Ɍ���B�j | 0.9 |

1 ���̕\�ɂ����āA�m50�A�b�m50�A�f�m�e40�y�тf�m�b40�́A���ꂼ��JIS A5508�|2005�i�����j�ɒ�߂�m50�A�b�m50�A�f�m�e40�y�тf�m�b40���͂����Ɠ����ȏ�̕i����L���邭���������B

2 �\���i���j���Ɍf����ޗ��i�i�Z�j������i���j���܂łɌf������̂������B�j��n�ʂ���1M�ȓ��̕����ɗp����ꍇ�ɂ́A�K�v�ɉ����Ėh���[�u�y�т��날�肻�̑��̒��ɂ��Q��h�����߂̑[�u���u������̂Ƃ���B

3 ��ȏ�̍��ɊY������ꍇ�́A�����̂����A�i�́j���Ɍf���鐔�l���ł��傫�����̂ł��鍀�ɊY��������̂Ƃ���B

|

�ʕ\��S

| �@ | �i���j | �i��j | �i�́j |

| �@�@ | ���h��y�̓h��� | �y�h�ǂ̓h��� |

�{�@�@�@�� |

| (��) | ���ʓh�� | �V�D�O�����ȏ� | �P�D�T |

| (��) | �T�D�T�����ȏ� | �P�D�O |

| (�O) | �Жʓh�� | �P�D�O |

�ʕ\��T

| �@ | �i���j | �i��j |

�i�́j |

| �@�@ | �@�@�@�@�@�@�@�� | �i�q�̊Ԋu | �{�@�@�@�� |

| �@ | ���t���� | ���@�@�@�� |

| (��) | �S�D�T�����ȏ� | �X�D�O�����ȏ� | �Xcm�ȏ�P�U�����ȉ� | �O�D�X |

| (��) | �X�D�O�����ȏ� | �P�W�����ȏ�R�P�����ȉ� | �O�D�U |

| (�O) | �P�O�D�T�����ȏ� | �P�O�D�T�����ȏ� | �P�D�O |

�ʕ\��U

| �@ | �i���j | �i��j |

| (��) | ��P��ꍆ�����܍��܂łɌf����ǂ̂����� | ��P��ꍆ�����܍��܂ŎႵ���͑攪���Ɍf����ǎႵ�����ߑ�S�U���S���\�P(��)���Ɍf����ǖ���(��)������(�Z)���܂łɌf��������̂����� |

| (��) | ��P��ꍆ�Ⴕ���͑�Ɍf����ǁA�ߑ�S�U���S���\�P(��)���Ɍf����ǁi�y�h�ǂ������B�j����(��)���Ɍf����ǂ̂����� | ��P��Z�����͑掵���Ɍf����ǂ̂����� |

| (�O) | ��P�攪���Ɍf����� | �ߑ�S�U���S���\�P(��)���Ɍf����ǖ���(��)������(�l)���܂ŎႵ����(�Z)���i���\(�l)���Ɍf����������������|���ɓ��ꂽ���g�������B�j�Ɍf����ǖ��͋����̂����� |

�ʕ\��V

| �@ | �i���j | �i��j |

�i�́j |

| (��) | ��P��ꍆ�����܍��܂łɌf����ǂ̂����� | �ߑ�S�U���l���\�P(��)���Ɍf����� | �ߑ�S�U���S���\�P(��)������(�Z)���܂łɌf��������̂����� |

| (��) | ��P��ꍆ���͑�Ɍf����ǂ̂����� | �ߑ�S�U���S���\�P(��)���Ɍf����ǁi�y�h�ǂ������B�j | ��P�攪���Ɍf����� |

| (�O) | ��P��ꍆ�����܍��܂łɌf����ǂ̂����� | ��P��ꍆ�����܍��܂łɌf����ǂ̂����� | ��P�攪���Ɍf����ǖ����ߑ�S�U���S���\�P(��)������(�Z)���܂łɌf��������̂����� |

| (�l) | ��P��ꍆ���͑�Ɍf����ǂ̂����� | ��P��ꍆ�Ⴕ���͑�Ɍf����ǖ����ߑ�S�U���S���\�P(��)���Ɍf����ǁi�y�h��ǂ������B�j�̂����� |

��P��Z���y�ё掵���Ɍf����ǂ̂����� |

| (��) | ��P��ꍆ�Ⴕ���͑�Ɍf����ǁA�ߑ�S�U���S���\�P(��)���Ɍf����ǁi�y�h�ǂ������B�j����(��)���Ɍf����ǂ̂����� | ��P�攪���Ɍf����� | �ߑ�S�U���S���\�P(��)���Ɍf����y�h�ǖ���(��)������(�l)���܂ŎႵ����(�Z)���i���\(�l)���Ɍf����������������|���ɓ��ꂽ���g�������B�j�Ɍf��������̂����� |

�ʕ\��W

| �i���j | �i��j | �i�́j | �i�Ɂj |

| ��P��ꍆ���͑�܂łɌf����ǂ̂����� | ��P��Z�����͑�V���Ɍf����ǂ̂����� | ��P�攪���Ɍf����� | �ߑ�S�U���S���\�P(��)���Ɍf����y�h�ǖ���(��)������(�l)���܂ŎႵ����(�Z)���i���\(�l)���Ɍf����������������|���ɓ��ꂽ���g�������B�j�Ɍf��������̂����� |

���y��ʏȍ���447���@�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���ɔ����A��������Ă��܂��B�@�@�@��������

�n�Ղ����ȋ��Ƃ��ē���s�����������w�肷�����߂錏

�i���a62�N11��10���@���ݏȍ�����1897���j

| �P�C | ���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��42���1���̋K��Ɋ�Â��A�n�Ղ����ȋ��Ƃ��ē���s�����������w�肷�������̂悤�ɒ�߂�B

�n�Ղ����ȋ��́A���̊e���̈�ɊY��������ł�����̂Ƃ���B |

| ��C | �n�ϗ͓x���������s�������̂����ꂪ������ |

| ��C | �n�k���ɉt���邨���ꂪ���鍻���y�n�Ջ�� |

| �O�C | �n�Ղ����a55�N���ݏȍ�����1793����2�̕\��Tc�Ɋւ���\�Ɍf�����O��n�ՂɊY�������� |

���z��@�{�s�ߑ�88���1���A��2���y�ё�4���̋K��Ɋ�Â�Z�̐��l�ARt�y��Ai���Z�o������@���тɒn�Ղ����������ȋ��Ƃ��ē���s�������w�肷��

�i���a55�N11��27���@���ݏȍ�����1793���j

�����@�@����19�N5��18���@�@���y��ʏȍ�����597��

�n��ʒn�k�W�����Q�ƁB

���z��@�{�s�ߑ�S�U���Q����P���C�̋K��Ɋ���\���ϗ͏��v�ȕ����ł��钌�y�щ��ˍނɎg�p����W���ނ��̑��̖؍ނ̕i���̋��x�y�ёϋv���Ɋւ������߂錏

�i���a62�N11��10���@���ݏȍ�����1898���j

�����@�@�@����28�N 6�� 1���@���y��ʏȍ�����792��

| �P�C | ���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��46���2����1���C�̋K��Ɋ�Â��A�\���ϗ͏��v�ȕ����ł��钌�y�щ��ˍށi�Ԓ��A���肻�̑������ɗނ�����̂������B�j�Ɏg�p����W���ނ��̑��̖؍ނ̕i���̋��x�y�ёϋv���Ɋւ��������̂悤�ɒ�߂�B

�\���ϗ͏��v�ȕ����ł��钌�y�щ��ˍށi�Ԓ��A���肻�̑������ɗނ�����̂͏����B�j�Ɏg�p����W���ނ��̑��̖؍ނ́A���̂����ꂩ�ɓK�����邱�ƁB

|

| ��C | �W���ނ̓��{�_�ыK�i�i����19�N�_�ѐ��Y�ȍ�����1152���j����ɋK�肷��\���p�W���ނ̋K�i�y�ё�Z���ɋK�肷�鉻�ς�\���p�W�����̋K�i |

| ��C | �P�ϑw�ނ̓��{�_�ыK�i�i����20�N�_�яȍ�����701���j��l���ɋK�肷��\���p�P�ϑw�ނ̋K�i |

| �O�C | ����13�N���y��ʏȍ�����1024����O��O���̋K��Ɋ�Â��A���y��ʑ�b������x�̐��l���w�肵���W����

|

| �l�C | ���z��@�i���a25�N�@����201���j��37���̋K��ɂ�鍑�y��ʑ�b�̔F����A���A����13�N���y��ʏȍ�����1540����2��O���̋K��Ɋ�Â��A���y��ʑ�b�����̋��e���͓x�y�эޗ����x�̐��l���w�肵���؎��ڒ����`���ޗ����͖؎��������ޗ� |

| �܁C | ���ނ̓��{�_�ыK�i�i����19�N�_�ѐ��Y�ȍ�����1083���j����ɋK�肷��ڎ������敪���ނ̋K�i���͓�������Z���ɋK�肷��@�B�����敪���ނ̋K�i�̂����A�ܐ����̊��15%�ȉ��i���̃C���̓��Ɍf����ڍ��Ƃ����ꍇ�ɂ����ẮA���Y�ڍ��̎�ނɉ����Ă��ꂼ�ꎟ�̃C���̓��ɒ�߂鐔�l�ȉ��j�̂���

|

| �C�C | �a24�o�̍��ݐ���p�����ڍ����͂���Ɠ����ȏ�Ɋ�������ɂ��ϗ͂��ቺ���邨����̏��Ȃ��\���̐ڍ��@30% |

| ���C | ��������ɂ��ϗ͂��ቺ���邨����̏��Ȃ��\���̐ڍ��i�C�Ɍf����ڍ��������B�j 20% |

| �Z�C | ����12�N���ݏȍ�����1452����Z���̋K��Ɋ�Â��A���y��ʑ�b������x�̐��l���w�肵���؍ނ̂����A�ܐ����̊��15%�ȉ��i�O���C���̓��Ɍf����ڍ��Ƃ����ꍇ�ɂ����ẮA���Y�ڍ��̎�ނɉ����Ă��ꂼ�ꓯ���C���̓��ɒ�߂鐔�l�ȉ��j�̂��� |

���g�y�я�����g�ɖؔ��̑�����ɗނ�����̂�ł��t�������߂錏

�i����28�N4��22���@���y��ʏȍ�����691���j

���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��46���3���̋K��Ɋ�Â��A���g�y�я�����g�ɖؔ��̑�����ɗނ�����̂�ł��t���������̂悤�ɒ�߂�B

�@���g�y�я�����g�ɖؔ��̑�����ɗނ�����̂�ł��t�������߂錏

| ���z��@�{�s�߁i�ȉ��u�߁v�Ƃ����B�j��46���3���ɋK�肷�鏰�g�y�я�����g�ɖؔ��̑�����ɗނ�����̂�ł��t�����́A���̂����ꂩ�Ƃ���B |

| ��C | ���g�y�я�����g�̋��p�ɉΑł��ނ��g�p���邱�ƁB |

| ��C | ���g�y�я�����g�i���Ɍf�����ɓK��������̂Ɍ���B�j�̍������͂͂�i�ȉ��u�������v�Ƃ����A�������̑��݂̊Ԋu��500�o�ȉ��̏ꍇ�Ɍ���B�j�ɑ��āA����30�o�ȏ�A��180�o�ȏ�̔ނ�JIS�@G5508�i�����j-2005�ɋK�肷��N90��p����60�o�ȉ��̊Ԋu�őł��t���邱�Ɩ��͂���Ɠ����ȏ�̑ϗ͂�L����悤�ɂ��邱�ƁB |

| �C�C | ���ˍނ̏�[�ƍ������̏�[�̍�����ɔ[�߂邱�ƁB |

| ���C | �e�K�̒���ԕ����y�ь��s�����ɂ����āA�ϗ͕ǐ��i���́i

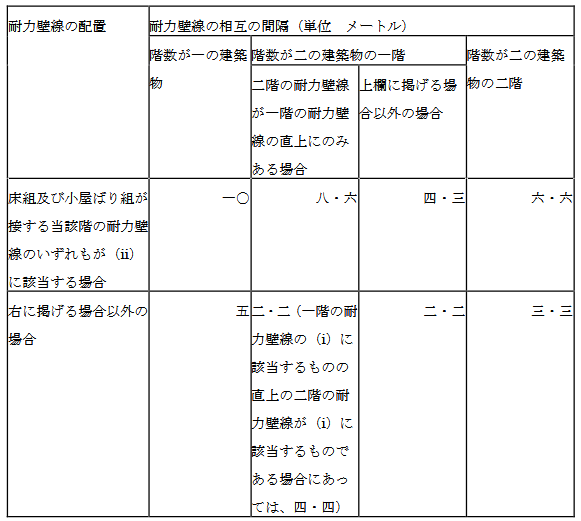

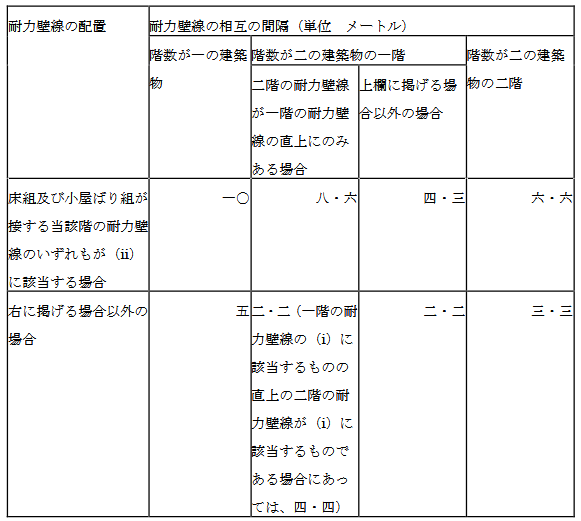

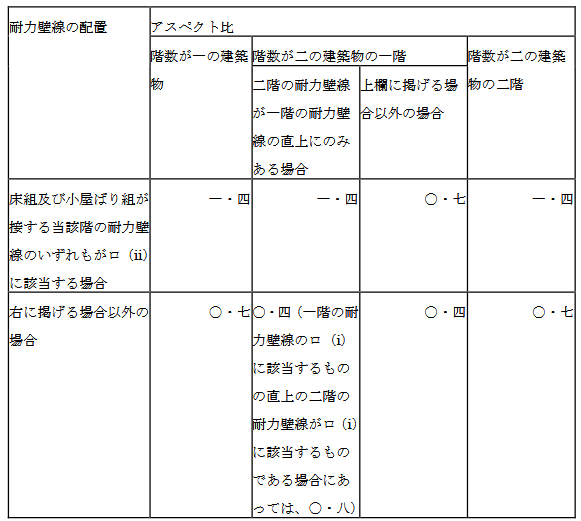

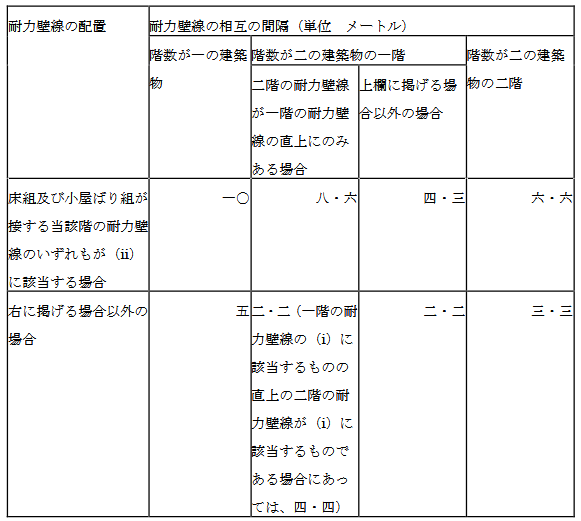

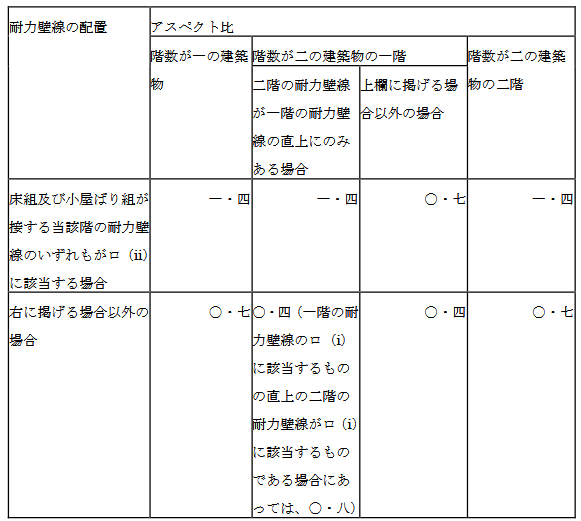

i�j���́iii�j�ɊY��������̂������B�ȉ������B�j�̑��݂̊Ԋu���A�ϗ͕ǐ��̔z�u�ɉ����āA���̕\�ɒ�߂鐔�l�ȉ��ł��邱�ƁB���̏ꍇ�ɂ����āA�ϗ͕ǐ����璼�����������1m�ȓ��̑ϗ͕ǁi�ߑ�46���4���̕\��̎��g�̎�ނ̗��Ɍf������̂������B�ȉ������B�j�͓��꒼����ɂ�����̂Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B |

| �ii�j | �e�K�̒���ԕ����y�ь��s�����ɂ����āA�O�ǐ��̍ŊO����ʂ镽�ʏ�̐��i�iii�j�ɊY��������̂������B�j |

| �iii�j | �e�K�̒���ԕ����y�ь��s�����ɂ����āA���̒�����6/10�̒����ȏ�ŁA���A4m�ȏ�̗L���ǒ��i�ϗ͕ǂ̒����ɓ��Y�ǂ̔{���i�ߑ�46���4���̕\��̔{���̗��Ɍf���鐔�l�������B�j���悶���l�������B�ȉ������B�j��L���镽�ʏ�̐� |

| �n�C | �ϗ͕ǐ��̒����ɑ��铖�Y�ϗ͕ǐ��̑��݂̊Ԋu�̔�i�ȉ��u�A�X�y�N�g��v�Ƃ����B�j���A�ϗ͕ǐ��̔z�u�ɉ����āA���̕\�ɒ�߂鐔�l�ȉ��ł��邱�ƁB���̏ꍇ�ɂ����āA�ϗ͕ǐ����璼�����������1m�ȓ��̑ϗ͕ǂ͓��꒼����ɂ�����̂Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B |

���y��ʏȍ���447���@�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���ɔ����A��������Ă��܂��B�@�@�@��������

���z���̊�b�̍\�����@�y�э\���v�Z�̊���߂錏

�i����12�N5��23���@���ݏȍ�����1347���j

���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��R�W���R���y�тS���̋K��Ɋ�Â��A���z���̊�b�̍\�����@�y�э\���v�Z�̊�����̂悤�ɒ�߂�B

| �@ | ���z���̊�b�̍\�����@�y�э\���v�Z�̊���߂錏 |

| ��P�C | ���z��@�{�s�߁i�ȉ��u�߁v�Ƃ����B�j��38���3���ɋK�肷�錚�z���̊�b�̍\���́A���̊e���̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�������A�n�Ղ̒����ɐ�����͂ɑ��鋖�e���͓x�i���ǂ��ꂽ�n�Ղɂ����ẮA���nj�̋��e���͓x�Ƃ���B�ȉ������B�j��20kN/�u�����̏ꍇ�ɂ����Ă͊�b������p�����\���ƁA20kN/�u�ȏ�30kN/�u�����̏ꍇ�ɂ����Ă͊�b������p�����\�����ׂ͂���b�ƁA30kN/�u�ȏ�̏ꍇ�ɂ����Ă͊�b������p�����\���A�ׂ���b���͕z��b�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

|

| ��C | �ؑ��̌��z���̂����A�����A�����܂₻�̑������ɗނ�����̖��͉��ז� �ς�10�u�ȓ��̕��u�A�[�����̑������ɗނ�����̂ɗp�����b�ł���ꍇ |

| ��C | �n�Ղ̒����ɐ�����͂ɑ��鋖�e���͓x��70kN/�u�ȏ�̏ꍇ�ł����āA�ؑ����z�����͖ؑ��Ƒg�ϑ����̑��̍\���Ƃp���錚�z���̖ؑ��̍\�������̂����A�ߑ�42���1�����������̋K��ɂ��y���݂��Ȃ����̂ɗp�����b�ł���ꍇ |

| �O�C | ��A�����̑������ɗނ�����̂̊�b�ł���ꍇ

|

| �Q�C | ���z���̊�b����b������p�����\���Ƃ���ꍇ�ɂ����ẮA���ɒ�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

|

| ��C | ��b�����́A�\���ϗ͏���S�Ɋ�b�����̏㕔���x����悤�z�u���邱�ƁB |

| ��C | �ؑ��̌��z���Ⴕ���͖ؑ��Ƒg�ϑ����̑��̍\���Ƃp���錚�z���̖ؑ��̍\�������i���ƌ��Ă̌��z���ʼn��ז� �ς�50�u�ȉ��̂��̂������B�j�̓y��̉����͑g�ϑ��̕ǎႵ���͕⋭�R���N���[�g�u���b�N���̑ϗ͕ǂ̉��ɂ����ẮA��̂̓S�R���N���[�g���i2�ȏ�̕��ނ�g�ݍ��킹�����̂ŁA���ޑ��݂��ٌ��������̂��܂ށB�ȉ������B�j�̊�b���݂��邱�ƁB |

| �O�C | ��b�����̍\���́A���ɒ�߂�Ƃ���ɂ�邩�A���͂����Ɠ����ȏ�̎x���͂�L������̂Ƃ��邱�ƁB |

| �C�C | �ꏊ�ł��R���N���[�g�����Ƃ���ꍇ�ɂ����ẮA���ɒ�߂�\���Ƃ��邱�ƁB |

| �i�P�j�C | ��Ƃ��Ĉٌ`�S��6�{�ȏ�p���A���A�ыƋٌ��������� |

| �i�Q�j�C | ��̒f�ʐς̍��v�̂����f�ʐςɑ��銄����0.4%�ȏ�Ƃ������� |

| ���C | �����x�v���X�g���X�g�R���N���[�g�����Ƃ���ꍇ�ɂ����ẮA���{�H�ƋK�iA5337�i�v���e���V�����������S�͍����x�v���X�g���X�g�R���N���[�g�����j-1995�ɓK��������̂Ƃ��邱�ƁB |

| �n�C | ���S�͓S�R���N���[�g�����Ƃ���ꍇ�ɂ����ẮA���{�H�ƋK�iA5310�i���S�͓S�R���N���[�g�����j-1995�ɓK��������̂Ƃ��邱�ƁB |

| �j�C | �|�ǂ����Ƃ���ꍇ�ɂ����ẮA�����̓�����6mm�ȏ�Ƃ��A���A�����̒��a��1/100�ȏ�Ƃ��邱�ƁB |

| �R�C | ���z���̊�b���ׂ���b�Ƃ���ꍇ�ɂ����ẮA���ɒ�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| ��C | ��̂̓S�R���N���[�g���Ƃ��邱�ƁB�������A�n�Ղ̒����ɐ�����͂ɑ��鋖�e���͓x��70kN/�u�ȏ�ł����āA���A�����ȍ����n�Ղ��̑��������s���������̐����邨����̂Ȃ��n�Ղɂ���A��b�ɑ������邨����̂Ȃ��ꍇ�ɂ����ẮA���R���N���[�g���Ƃ��邱�Ƃ��ł���B |

| ��C | �ؑ��̌��z���Ⴕ���͖ؑ��Ƒg�ϑ����̑��̍\���Ƃp���錚�z���̖ؑ��̓y��̉����͑g�ϑ��̕ǎႵ���͕⋭�R���N���[�g�u���b�N���̑ϗ͕ǂ̉��ɂ����ẮA�A����������蕔����݂�����̂Ƃ��邱�ƁB |

| �O�C | ����蕔���̍����͒n�㕔����30cm�ȏ�ƁA����蕔���̌�����12cm�ȏ�ƁA��b�̒�Ղ̌�����12cm�ȏ�Ƃ��邱�ƁB

|

| �l�C | ������̐[���́A��b�̒ꕔ���J�����̉e�����邨����̂Ȃ������ŗǍD�Ȓn�ՂɒB�������̂Ƃ����ꍇ�������A12cm�ȏ�Ƃ��A���A�����[�x�����[�����̂Ƃ��邱�Ƃ��̑������h�~���邽�߂̗L���ȑ[�u���u���邱�ƁB |

| �܁C | �S�R���N���[�g���Ƃ���ꍇ�ɂ́A���Ɍf�����ɓK���������̂ł��邱�ƁB |

| �C�C | ����蕔���̎�Ƃ��Ča12mm�ȏ�ٌ̈`�S���A����蕔���̏�[�y�ї���蕔���̉����̒�Ղɂ��ꂼ��1�{�ȏ�z�u���A���A�⋭�Ƌٌ��������̂Ƃ��邱�ƁB |

| ���C | ����蕔���̕⋭�Ƃ��Ča9mm�ȏ�̓S��30cm�ȉ��̊Ԋu�ŏc�ɔz�u�������̂Ƃ��邱�ƁB |

| �n�C | ��Ղ̕⋭�Ƃ��Ča9mm�ȏ�̓S���c����30cm�ȉ��̊Ԋu�Ŕz�u�������̂Ƃ��邱�ƁB |

| �j�C | ���C����݂���ꍇ�́A���̎��ӂɌa9mm�ȏ�̕⋭��z�u���邱�ƁB |

| �S�C | ���z���̊�b��z��b�Ƃ���ꍇ�ɂ����ẮA���ɒ�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| ��C | �O���e���i��܍��n�������B�j�̋K��ɂ�邱�ƁB�������A������̐[���ɂ����Ă�24cm�ȏ�ƁA��Ղ̌����ɂ����Ă�15cm�ȏ�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| ��C | ��Ղ̕��́A�n�Ղ̒����ɐ�����͂ɑ��鋖�e���͓x�y�ь��z���̎�ނɉ����āA���̕\�ɒ�߂鐔�l�ȏ�̐��l�Ƃ��邱�ƁB�������A��b������p�����\���Ƃ���ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B |

(�\�|�P�j

�n�Ղ̒����ɐ�����͂ɑ��鋖�e���͓x

�i�P�ʁ@kN/�u�j |

��Ղ̕��i�P�ʁ@cm�j |

| ���z���̎�� |

| �ؑ����͓S�������̑�����ɗނ���d�ʂ̏����Ȍ��z�� |

���̑��̌��z�� |

| �������� | �Q�K���� |

| 30�ȏ�50���� | 30 | 45 | 60 |

| 50�ȏ�70���� | 24 | 36 | 45 |

| 70�ȏ� | 18 | 24 | 30 |

| �O�C | �S�R���N���[�g���Ƃ���ꍇ�ɂ����āA�O���̋K��ɂ���Ղ̕���24cm������̂Ƃ����ꍇ�ɂ́A��Ղɕ⋭�Ƃ��Ča9mm�ȏ�̓S��30cm�ȉ��̊Ԋu�Ŕz�u���A��Ղ̗��[���ɔz�u�����a9mm�ȏ�̓S�Ƌٌ����邱�ƁB

|

| ��C | ���z���A�~�n�A�n�Ղ��̑��̊�b�ɉe����^������̂̎����ɉ����āA�y���A�������̑��̉d�y�ъO�͂��̗p���A�ߑ�82���1�������3���܂łɒ�߂��\���v�Z���s�����ƁB

|

| ��C | �O���̍\���v�Z���s���ɓ�����A���d�ɂ�钾�����̑��̒n�Ղ̕ό`�����l�����Č��z�����͌��z���̕����ɗL�Q�ȑ����A�ό`�y�ђ����������Ȃ����Ƃ��m���߂邱�ƁB

|

���y��ʏȍ���447���@�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���ɔ����A��������Ă��܂��B�@�@�@��������

�ؑ��̌��z���ɕ��u����݂���ꍇ�ɊK�̏��ʐςɉ�����ʐς��߂錏

�i����12�N5��23���@���ݏȍ�����1351���j

���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��46���4���̋K��Ɋ�Â��A�ؑ��̌��z���ɕ��u����݂���ꍇ�ɊK�̏��ʐςɉ�����ʐς����̂悤�ɒ�߂�B

| �ؑ��̌��z���ɕ��u����݂���ꍇ�ɊK�̏��ʐςɉ�����ʐς��߂錏

|

| ���z��@�{�s�߁i�ȉ��u�߁v�Ƃ����B�j��46���4���ɋK�肷��ؑ��̌��z���ɕ��u����݂���ꍇ�ɊK�̏��� �ςɉ�����ʐς́A���̎��ɂ���Čv�Z�����l�Ƃ���B�������A���Y���u���̐������e�� �ς����̑�����K�̏��ʐς�1�^8�ȉ��ł���ꍇ�́A0�Ƃ��邱�Ƃ��ł���B

|

| a��(h�^2.1)�~A

|

| ���̎��ɂ����āAa �Ah �y��A�́A���ꂼ�ꎟ�̐��l��\�����̂Ƃ���B

|

| a �F�K�̏��ʐςɉ�����ʐρi�P�ʁ@�u�j

|

| h �F���Y���u���̓��@�����̕��ς̒l�i�������A����K�ɕ��u�����݂���ꍇ�ɂ����ẮA���ꂼ���h�̂����ő�̒l���Ƃ���̂Ƃ��A2.1����ꍇ�ɂ����ẮA2.1�Ƃ���B�j�i�P�� �@���j

|

| A �F���Y���u���̐������e�ʐρi�P�ʁ@�u�j

|

���y��ʏȍ���447���@�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���ɔ����폜����A����������1100���ɑg�ݍ��܂�܂����B�@�@�@��������

�ؑ����z���̎��g�̔z�u�̊���߂錏

�i����12�N5��23���@���ݏȍ�����1352���j

�����@�@����9�N9��27���@���y��ʏȍ�����227��

���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��46���4���̋K��Ɋ�Â��A�ؑ����z���̎��g�̐ݒu�̊�����̂悤�ɒ�߂�B

| ���z��@�{�s�߁i�ȉ��u�߁v�Ƃ����B�j��46���4���ɋK�肷��ؑ����z���ɂ����ẮA���ɒ�߂��ɏ]���Ď��g��ݒu���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�ߑ�82����6��2�����ɒ�߂�Ƃ���ɂ��\���v�Z���s���A�e�K�ɂ��A����ԕ����y�т����s�����̕ΐS����0.3�ȉ��ł��邱�Ƃ��m�F�����ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

|

| ��C | �e�K�ɂ��A���z���̒���ԕ����ɂ����Ă͂����s�����́A�����s�����ɂ����Ă͒���ԕ����̗��[���炻�ꂼ��1�^4�̕����i�ȉ��u���[�����v�Ƃ����B�j�ɂ��āA�ߑ�46���4���̕\1�̐��l�ɑ��[�����̎��g�̒������悶�����l�̘a�i�ȉ��u���ݕǗ� �v�Ƃ����B�j�y�ѓ����̕\2�̐��l�ɑ��[�����̏��ʐρi���̊K���͏�̊K�̏������A�V�䗠���̑������ɗނ��镔���ɕ��u����݂���ꍇ�ɂ����ẮA����12�N���ݏȍ�����1351���ɋK�肷�鐔�l�����������l�Ƃ���B�j���悶�����l�i�ȉ��u�K�v�Ǘ� �v�Ƃ����B�j�����߂邱�ƁB���̏ꍇ�ɂ����āA�K���ɂ��ẮA���z���S�̂̊K���ɂ�����炸�A���[�������ƂɓƗ����Čv�Z������̂Ƃ���B

|

| ��C | �e���[�����̂��ꂼ��ɂ��āA���ݕǗʂ�K�v�Ǘʂŏ��������l�i�ȉ��u�Ǘ� �[�����v�Ƃ����B�j�����߁A���z���̊e�K�ɂ����钣��ԕ����y�т����s�����o�����ƂɁA�Ǘʏ[�����̏���������Ǘʏ[�����̑傫�����ŏ��������l�i�����ɂ����āu�Ǘ���v�Ƃ����B�j�����߂邱�ƁB

|

| �O�C | �O���̕Ǘ��䂪�������0.5�ȏ�ł��邱�Ƃ��m���߂邱�ƁB�������A�O���̋K��ɂ��Z�o�������[�����̕Ǘʏ[�������������1����ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

|

���y��ʏȍ���447���@�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���ɔ����폜����A����������1100���ɑg�ݍ��܂�܂����B�@�@�@��������

�ؑ��̌p��y�юd���̍\�����@���߂錏

�i����12�N5��31���@���ݏȍ�����1460���j

���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��47���1���̋K��Ɋ�Â��A�ؑ��̌p��y�юd���̍\�����@�����̂悤�ɒ�߂�B

| �ؑ��̌p��y�юd���̍\�����@���߂錏 |

| ���z��@�{�s�߁i�ȉ��u�߁v�Ƃ����B�j��47���ɋK�肷��ؑ��̌p��y�юd���̍\�����@�́A���ɒ�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�ߑ�82���1�������3���܂łɒ�߂�\���v�Z�ɂ���č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂�ꂽ�ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

|

| ��C | �����̒[���ɂ�����d���ɂ����ẮA���Ɍf��������̎�ނɉ����A���ꂼ��C����z�܂łɒ�߂�ڍ����@���͂����Ɠ����ȏ�̈����ϗ͂�L����ڍ����@�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| �C�C | �a9�o�ȏ�̓S�� �����͉��ˍނ��ђʂ����S���O�p��������ăi�b�g���߂Ƃ������̖��͓��Y�S�Ɏ~�ߕt�����|�Y���ɒ��y�щ��ˍނɑ��Ē���9�p�̑��ߓS�ۂ����i���{�H�ƋK�i A5508�i�����j�\1992�̂������ߓS�ۂ����ɓK��������̖��͂���Ɠ����ȏ�̕i����L������̂������B�ȉ������B�j��8�{�ł��t�������� |

| ���C | ����1.5�p�ȏ�ŕ�9�p�ȏ�̖؍� ���y�щ��ˍނ��������݁A���y�щ��ˍނɑ��Ă��ꂼ�꒷��6.5�p�̓S�ۂ����i���{�H�ƋK�i A5508�i�����j�\1992�̂����S�ۂ����ɓK��������̖��͂���Ɠ����ȏ�̕i����L������̂������B�ȉ������B�j��5�{���ł��������� |

| �n�C | ����3�p�ȏ�ŕ�9�p�ȏ�̖؍� ����1.6�o�̍|�Y�����A�����ɑ��Ča12�o�̃{���g�i���{�H�ƋK�i B1180��i�Z�p�{���g�j�\1994�̂������x�敪4.6�ɓK��������̖��͂���Ɠ����ȏ�̕i����L������̂������B�ȉ������B�j���ߋy�ђ���6.5�p�̑��ߓS�ۂ�����3�{���ł��A���ɑ��Ē���6.5�p�̑��ߓS�ۂ�����3�{���ł��A���ˍނɑ��Ē���6.5�p�̑��ߓS�ۂ�����4�{���ł��Ƃ������� |

| �j�C | ����4.5�p�ȏ�ŕ�9�p�ȏ�̖؍� ����2.3�o�ȏ�̍|�Y�����A�����ɑ��Ča12�o�̃{���g���ߋy�ђ���50�o�A�a4.5�o�̃X�N�����[����7�{�̕��ł��A���y�щ��ˍނɑ��Ă��ꂼ�꒷��50�o�A�a4.5�o�̃X

�N�����[����5�{�̕��ł��Ƃ������� |

| �z�C | ����9�p�ȏ�ŕ�9�p�ȏ�̖؍� �����͉��ˍނɌa12�o�̃{���g��p����1�ʂ���f�ڍ��Ƃ������� |

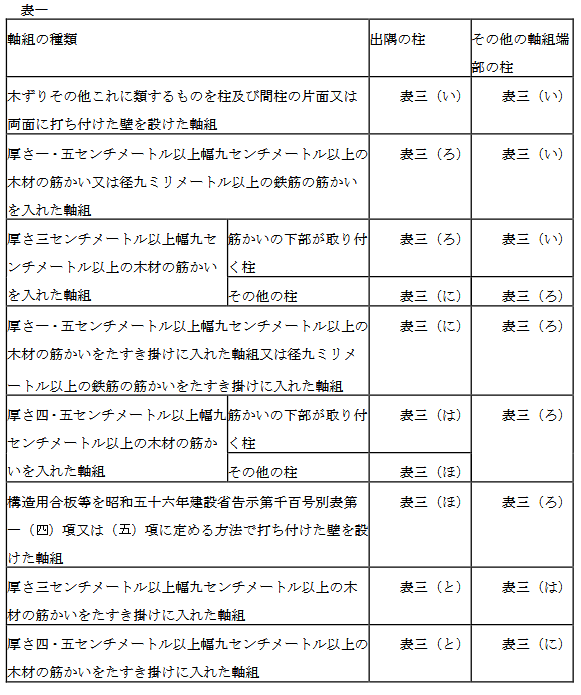

| ��C | �ǂ�݂����͋�������ꂽ���g�̒��̒��r�y�ђ����̎d���ɂ����ẮA���g�̎�ނƒ��̔z�u�ɉ����āA���ƕ������͍ŏ�K�̒��ɂ����Ă͎��̕\��ɁA���̑��̒��ɂ����Ă͎��̕\��ɁA���ꂼ��f����\�O�i���j����i�ʁj�܂łɒ�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A���̃C���̓��ɊY������ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B |

| �C�C | ���Y�d���̎��ӂ̎��g�̎�ދy�єz�u���l�����āA�������͒��r�ɕK�v�Ƃ��������͂��A���Y�����̈����͂��Ȃ����Ƃ��m���߂�ꂽ�ꍇ |

| ���C | ���̂�����ɂ��Y������ꍇ |

| �i1�j | ���Y�d���i�����������͊K����2�̌��z����1�K�̒��̒��r�̂��̂Ɍ���B�j�̍\�����@���A���̕\�O�i���j����i�ʁj�܂ł̂����ꂩ�ɒ�߂�Ƃ���ɂ����́i120�o�̒��̕����オ��ɑ��Ăق����O��邨���ꂪ�Ȃ����Ƃ��m���߂�����̂Ɍ���B�j�ł��邱�ƁB |

| �i2�j | ��46���4���̋K��ɂ��e�K�ɂ����钣��ԕ����y�ь��s�����̎��g�̒����̍��v�ɁA���g�̎�ނɉ������{���̊e�K�ɂ�����ő�l�ɉ��������̕\�l�Ɍf����ጸ�W�����悶�ē������l���A�����̋K��ɂ��e�K�̏��ʐςɓ����̕\��̐��l�i����s�������߂W�W���Q���̋K��ɂ���Ďw�肵�������ɂ�����ꍇ�ɂ����ẮA���\�̐��l�̂��ꂼ��1.5�{�Ƃ������l�j���悶�ē������l�ȏ�ł��邱�Ƃ��m���߂��邱�ƁB |

| �O�C | �O�Ɍf������̂̂ق��A���̑��̍\���ϗ͏��v�ȕ����̌p�薔�͎d���ɂ����ẮA�{���g���A���������ŁA���ݐ�ł��̑��̍\�����@�ɂ�肻�̕����̑��݉��͂�`����悤�ɋٌ��������̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B |

���y��ʏȍ���447���@�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���ɔ����A��������Ă��܂��B�@�@�@��������

���z��@�{�s�ߑ�R�X���Q���̋K��Ɋ�Â������ӂ��ށA�O���ދy�щ��O�ɖʂ��钠�ǂ̍\�����@���߂錏

�i���a46�N6��29���@���ݏȍ�����109���j

�����@����12�N5��23�������@���ݏȍ�����1348��

| ���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��39���2���̋K��Ɋ�Â��A�����ӂ��ށA�O���ދy�щ��O�ɖʂ��钠�ǂ̍\�����@�����̂悤�ɒ�߂�B

|

| ��P | �����ӂ��ނ́A���ɒ�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| ��C | �����ӂ��ނ́A�d���͊O�͂ɂ��A�E�����͕����オ����N�����Ȃ��悤�ɁA���邫�A���A�����A��n�A���̑������ɗނ���\�����ނɎ��t������̂Ƃ��邱�ƁB

|

| ��C | �����ӂ��ދy�ыٌ��������̑������ɗނ�����̂��A���H���͕������邨���ꂪ����ꍇ�ɂ́A�L���Ȃ��ю~�ߖ��͖h���̂��߂̑[�u�����邱�ƁB

|

| �O�C | �������͌��y�т������2���ʂ�܂ł�1�����ƂɁA���̑��̕����̂����ނ˂ɂ����Ă�1���������ƂɁA�|���A�S���A�������ʼn��n�ɋٌ������͂���Ɠ����ȏ�̌��͂�L������@�ł͂��ꗎ���Ȃ��悤�ɂӂ����ƁB

|

| ��Q | �O���ނ͎��̊e���ɒ�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| ��C | ���z���̉��O�ɖʂ��镔���Ɏ��t������A������̑��̂����ɗނ�����̂́A�{���g�A���������A�������̑��̋����Ŏ��g�A�ǁA�����͍\���ϗ͏��v�ȕ����ɋٌ����邱�ƁB

|

| ��C | ���z���̉��O�ɖʂ��镔���Ɏ��t����^�C�����̑������ɗނ�����̂́A�|���A�������̑��̋������̓����^�����̑��̐ڒ��܂ʼn��n�ɋٌ����邱�ƁB

|

| ��R | �n�K�������K����3�ȏ�ł��錚�z���̉��O�ɖʂ��钠���́A���ɒ�߂�Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

| ��C | ���Njy�юx���\�������́A�d���͊O�͂ɂ��E�����邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɍ\���ϗ͏��v�ȕ����Ɏ��t���邱�ƁB

|

| ��C | �v���L���X�g�R���N���[�g���g�p���钠�ǂ́A���̏㕔���͉����̎x���\�������ɂ����ĉ����邱�ƁB�������A�\���v�Z���͎����ɂ���ăv���L���X�g�R���N���[�g���g�p���钠�Njy�т��̑��̎x���\�������ɒ������ό`�������Ȃ����Ƃ��m���߂��ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

|

| �O�C | �S�j�����^���h�̒��ǂɎg�p���郉�X�V�[�g�A���C�����X���̓��^�����X�́A���{�H�ƋK�i�i�ȉ��uJIS�v�Ƃ����jA5524�i���X�V�[�g�i�p�������S���X�j�j�|1994�AJIS A5504�i���C�����X�j�|1994����JIS A5505�i���^�����X�j�|1995�ɂ��ꂼ��K�����邩�A���͂����Ɠ����ȏ�̐��\��L���邱�ƂƂ��A���A�Ԓ����͓����̑��̉��n�ނɋٌ����邱�ƁB

|

| �l�C | ���ǂƂ��ăK���X����̂͂߂��낵�ˁi�ԓ��K���X����̂��̂������j��݂���ꍇ�ɂ����ẮA�d�����̃V�[�����O�ނ��g�p���Ȃ����ƁB�������A�K���X�̗����ɂ���Q��h�~���邽�߂̑[�u���u�����Ă���ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

|

| �܁C | ����31m���錚�z���i����31m�ȉ��̕����ō���31m���镔���̍\���ϗ͏�̉e�����Ȃ������������B�j�̉��O�ɖʂ��钠�ǂ́A���̍�����150����1�̑w�ԕψʂɑ��ĒE�����Ȃ����ƁB�������A�\���v�Z�ɂ�Ē��ǂ��E�����Ȃ����Ƃ��m���߂��ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

|

�ؑ��̒��̍\���ϗ͏�̈��S�����m���߂邽�߂̍\���v�Z�̊���߂錏

�i����12�N5��23���@���ݏȍ�����1349���j

�����@�@����13�N6��12���@���y��ʏȍ�����1024��

| ���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��43���1�����������y�ё�2�����������̋K��Ɋ�Â��A�ؑ��̒��̍\���ϗ͏�̈��S�����m���߂邽�߂̍\���v�Z�̊�����̂悤�ɒ�߂�B

�@�@�ؑ��̒��̍\���ϗ͏�̈��S�����m���߂邽�߂̍\���v�Z�̊���߂錏

���z��@�{�s�߁i�ȉ��u�߁v�Ƃ����j��43���1�����������y����2�����������ɋK�肷��ؑ��̒��̍\���ϗ͏�̈��S�����m���߂邽�߂̍\���v�Z�̊�́A���̂Ƃ���Ƃ���B

|

| ��C | �ߑ�3�͑�8�ߑ�2���ɋK�肷��d�y�ъO�͂ɂ���ē��Y���ɐ�����͂��v�Z���邱�ƁB

|

| ��C | �O���̓��Y���̒f�ʂɐ����钷���y�ђZ���̈��k�̊e���͓x��ߑ�82���2���̕\�Ɍf���鎮�ɂ���Čv�Z���邱�ƁB

|

| �O�C | �O���̋K��ɂ���Čv�Z���������y�ђZ���̈��k�̊e���͓x���A����13�N���y��ʏȍ�����1024����1��ꍆ���ɒ�߂��ɏ]���Čv�Z���������ɐ�����͖��͒Z���ɐ�����͂ɑ��鈳�k�ނ̍����̊e���e���͓x���Ȃ����Ƃ��m���߂邱�ƁB

|

���y��ʏȍ���447���@�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���ɔ����A�����̃^�C�g�����̂̕ύX�y�щ�������Ă��܂��B�@�@�@��������

���z��@�{�s�ߑ�46���2����ꍆ�n���̋K��Ɋ�Â��ؑ��Ⴕ���͓S�����̌��z�����͌��z���̍\���������\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂邽�߂̍\���v�Z�̊

�i���a62�N11��10���@���ݏȍ�����1899���j

�����@�@����19�N5��18���@�@���y��ʏȍ�����67��

| ���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��46���2����ꍆ�n�y�ё�3���A��48���1��������������тɑ�69���̋K��Ɋ�Â��A�ؑ��Ⴕ���͓S�����̌��z�����͌��z���̍\���������\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂邽�߂̍\���v�Z�̊�����ɒ�߂�B

�@���z��@�{�s�߁i�ȉ��u�߁v�Ƃ����j��46���2����ꍆ�n�y�ё�3���A��48���1��������������тɑ�69���̋K��Ɋ�Â��A�ؑ��Ⴕ���͓S�����̌��z�����͌��z���̍\���������\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂邽�߂̍\���v�Z�̊�́A���̂Ƃ���Ƃ���B

|

| ��C | �ߑ�82���e���ɒ�߂�Ƃ���ɂ�邱�ƁB

|

| ��C | �ߑ�82���̓�ɒ�߂�Ƃ���ɂ�邱�ƁB�������A�ߑ�88���1���ɋK�肷

��W������f�W����0.3�ȏ�Ƃ����n�k�͂ɂ���č\���ϗ͏��v�ȕ����ɐ�����͂��v�Z���ėߑ�82���ꍆ�����O���܂łɋK�肷��\���v�Z���s���Ĉ��S�����m���߂�ꂽ�ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

|

| �O�C | �ؑ��̌��z���ɂ����ẮA�ߑ�82����6����ɒ�߂�Ƃ���ɂ�蒣��ԕ����y�т����s�����̕ΐS�����v�Z���A���ꂼ��0.15���Ȃ����Ƃ��m���߂邱�ƁB�������A�ΐS����0.15��������ɂ��āA���̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�ɂ����ẮA���̌���łȂ��B

|

| �C�C | �ΐS����0.3�ȉ��ł���A���A�ߑ�88���1���ɋK�肷��n�k�͂ɂ���

�W���w����f�͌W����0.2�ɏ��a55�N���ݏȍ�����1792���掵�̕\��̎��ɂ���Čv�Z����Fe�̐��l���悶�ē������l�ȏ�Ƃ���v�Z�����ėߑ�82���1�������3���܂łɋK�肷��\���v�Z���s���Ĉ��S�����m���߂�ꂽ�ꍇ |

| ���C | �ΐS����0.3�ȉ��ł���A���A�ߑ�88���1���ɋK�肷��n�k�͂���p��

��ꍇ�ɂ�����e�K�̍\���ϗ͏��v�ȕ����̓��Y�K�̍��S����̋����ɉ������˂���̑傫�����l�����ē��Y�\���ϗ͏��v�ȕ����ɐ�����͂��v�Z���ėߑ�82���ꍆ�����O���܂łɋK�肷��\���v�Z���s���Ĉ��S�����m���߂�ꂽ�ꍇ |

| �n�C | �ߑ�82���̎O�̋K��ɓK������ꍇ |

���y��ʏȍ���447���@�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���ɔ����A��������Ă��܂��B�@�@�@��������

���Ɗ�b�Ƃ�ڍ�����\�����@�����߂錏

�i����28�N4��22���@���y��ʏȍ�����690���j

|

���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��42���1����3���̋K��Ɋ�Â��A���Ɗ�b�Ƃ�ڍ�����\�����@�y�ѓ��Y���ɍ\���ϗ͏�x��̂���������͂������Ȃ����Ƃ��m���߂���@�����̂悤�ɒ�߂�B

�@���Ɗ�b�Ƃ�ڍ�����\�����@�����߂錏

|

| ���C | ���z��@�{�s�߁i�ȉ��u�߁v�Ƃ����B�j��42���1����3���ɋK�肷�钌�Ɗ�b��ڍ�����\�����@�́A���Ɍf�����ɓK��������̂Ƃ���B

|

| ��C | ���a11�o�̍|�ނ̂��ځiJIS G3101�i��ʍ\���p�����|�ށj-1995�ɋK�肷��SS400�ɓK��������̂Ɍ���B�j����b�ɋٌ����A���Y���ڂ����a105�o�ȏ�̒��i�\���ϗ͏��v�ȕ����ł��钌�ōʼn��K�̕����Ɏg�p������̂������B�ȉ������B�j�ɒ���90�o�ȏ㖄���ޕ��@���͂���Ɠ����ȏ�̑ϗ͂�L���邾�ڌp���ɂ���āA�\���ϗ͏�L���ɐڍ����邱�ƁB |

| ��C | ���H�̂�����̂��镔�����͏펞������ԂƂȂ邨����̂��镔���ɗp����ꍇ�ɂ́A�L���Ȃ��ю~�߂��̑��̗h�~�̂��߂̑[�u���u���邱�ƁB |

| ���C | �ߑ�42���1����3���ɋK�肷�钌�ɍ\���ϗ͏�x��̂���������͂������Ȃ����Ƃ��m���߂���@�́A���̂����ꂩ�ɒ�߂���̂Ƃ���B

|

| ��C | �S�Ă̒��i��b�ɋٌ��������������B�j�ɂ����āA���̎��͂̎��g�̎�ދy�єz�u���l�����āA���Y���Ɉ������͂������Ȃ����ƕ��т�45�o�̒��̕����オ��ɑ��Ă��ڂ��O��邨���ꂪ�Ȃ����Ƃ��m���߂邱�ƁB |

| ��C | �ߑ�46���4���̋K��ɂ��e�K�ɂ����钣��ԕ����y�ь��s�����̎��g�̒����̍��v�ɁA���g�̎�ނɉ������{���̊e�K�ɂ�����ő�l�ɉ��������̕\�Ɍf����ጸ�W�����悶�ē������l���A�����̋K��ɂ��e�K�̏��ʐςɓ����̕\��̐��l�i����s�������ߑ�88���2���̋K��ɂ���Ďw�肵�������ɂ�����ꍇ�ɂ����ẮA���\�̐��l�̂��ꂼ��1.5�{�Ƃ������l�j���悶�ē������l�ȏ�ł��邱�ƕ��т�120�o�̒��̕����オ��ɑ��Ă��ڂ��O��邨���ꂪ�Ȃ����Ƃ��m���߂邱�ƁB |

�⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��̍\���ϗ͏�̈��S�����m���߂邽�߂̍\���v�Z�̊���߂�

�i����12�N5��23���@���ݏȍ�����1355���j

|

���z��@�{�s�߁i���a25�N���ߑ�338���j��62����8���������̋K��Ɋ�Â��A�⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��̍\���ϗ͏�̈��S�����m���߂邽�߂̍\���v�Z�̊�����̂悤�ɒ�߂�B

�@�⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��̍\���ϗ͏�̈��S�����m���߂邽�߂̍\���v�Z�̊���߂錏

���z��@�{�s�߁i�ȉ��u�߁v�Ƃ����B�j��62����8���������ɋK�肷��⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��̈��S�����m���߂邽�߂̍\���v�Z�̊�́A���̂Ƃ���Ƃ���B

|

| ��C | �⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��̕����͂Ɋւ���\���v�Z�́A���ɒ�߂�Ƃ���ɂ�邱�ƁB |

| �C�C | �ߑ�87���2���̋K��ɏ����Čv�Z�������x���ɁA�����4���̋K��ɏ����Ē�߂����͌W�����悶�ē��������͂ɑ��č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂邱�ƁB |

| ���C | �K�v�ɉ����A�����ƒ��p�����ɍ�p���镗���͂ɑ��č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂邱�ƁB |

| ��C | �⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��̒n�k�͂Ɋւ���\���v�Z�́A���ɒ�߂�Ƃ���ɂ�邱�ƁB |

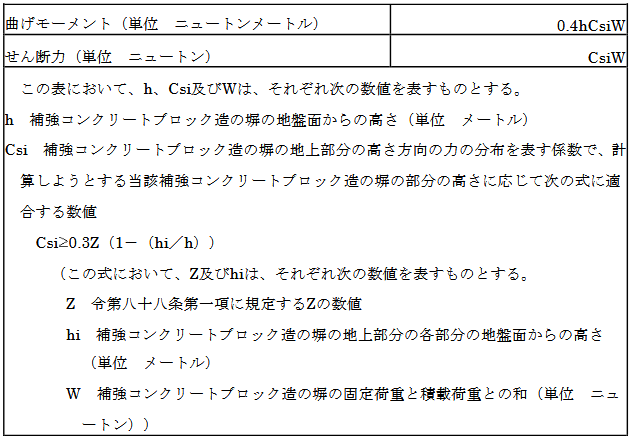

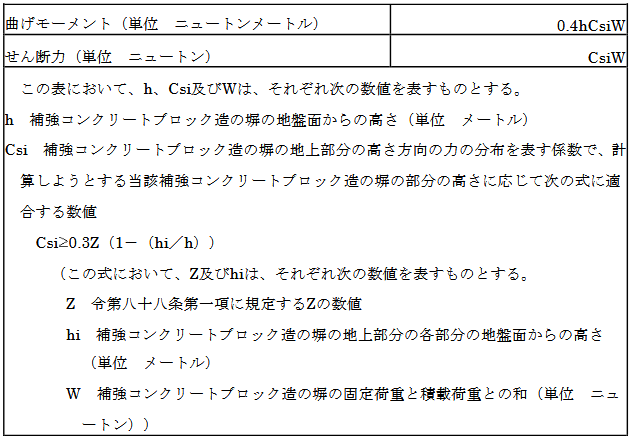

| �C�C | �⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��̒n�㕔���̊e�����̍����ɉ����Ď��̕\�Ɍf���鎮�ɂ���Čv�Z�����n�k�͂ɂ�萶����Ȃ����[�����g�y�т���f�͂ɑ��č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂邱�ƁB |

| ���C | �⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��̒n�������́A�n�������ɍ�p����n�k�͂ɂ�萶����͋y�ђn�㕔������`������n�k�͂ɂ�萶����͂ɑ��č\���ϗ͏���S�ł��邱�Ƃ��m���߂邱�ƁB���̏ꍇ�ɂ����āA�n�������ɍ�p����n�k�͂́A�⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��̒n�������̌Œ�d�Ɛύډd�Ƃ̘a�Ɏ��̎��ɓK�����鐅���k�x���悶�Čv�Z������̂Ƃ���B |

k≥0.1�i1�|H�^40�jZ

���̎��ɂ����āAk�AH�y��Z�́A���ꂼ�ꎟ�̐��l��\�����̂Ƃ���B

k: �����k�x

H: �⋭�R���N���[�g�u���b�N���̕��̒n�������̊e�����̒n�Ֆʂ���̐[���i20m����Ƃ��́A20m�Ƃ���B�j

Z: �ߑ�88���1���ɋK�肷��Z�̐��l

�����y��ʏȍ�����447���A�E�Y�f�Љ�̎����Ɏ����邽�߂̌��z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@�����̈ꕔ�����ɔ����A���a56�N6��1���@���ݏȍ�����1100���i���z��@�{�s�ߑ�46���4���\1(��)������i���j���܂łɌf���鎲�g�Ɠ����ȏ�̑ϗ͂�L���鎲�g�y�ѓ��Y���g�ɌW��{���̐��l���߂錏����A�ؑ��̌��z���̎��g�̍\�����@�y�ѐݒu�̊���߂錏�ɍ������̕ύX�j�̈ꕔ�����ɔ����A�ߘa7�N4��1���������Ǘʌv�Z���{�s����Ă��܂��B���A�o�ߑ[�u���݂����Ă��܂��B

�z�[���b�悭���鎿���b�Z����p���b���z��@�̕ϑJ�b���z��@�@�i�\�����j�@�i�V�b�N�n�E�X���j�@�i�h�E�ωΕ��j�@�b�@�i�m�@�@�b���@�b�T�C�g�}�b�v